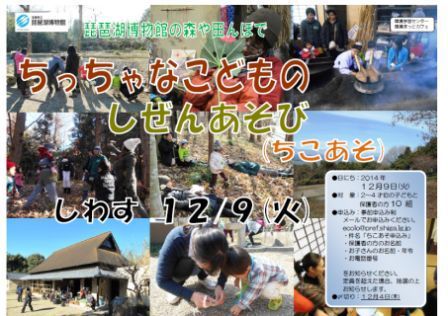

12月のちこあそのお知らせです

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと 池田勝です。

12月のちこあそのお知らせです。

以前に、12/10(水)とお知らせしていたのですが、すみません、12/9(火)に変更しての実施です。

お間違えないようにお願いします。

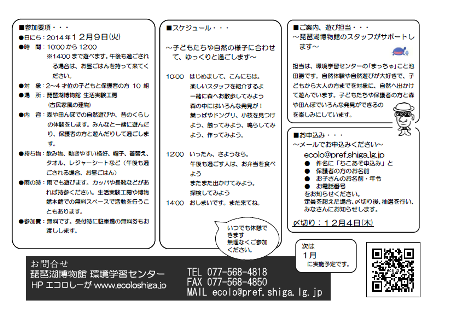

●日にち:2014年12月9日(火)

※これまでの水曜日から今回は火曜日となりました。

●対 象:2~4才位の子どもと保護者の方10 組

●申込み:事前申込み制 メールでお申込みください。

ecolo@pref.shiga.lg.jp

・件名「ちこあそ申込み」

・保護者の方のお名前

・お子さんのお名前・年令

・お電話番号

をお知らせください。

定員を超えた場合、抽選の上お知らせします。

●〆切り:12月4日(木)

●お問い合わせ:琵琶湖博物館 環境学センター TEL:077-568-4818 メール:ecolo@pref.shiga.lg.jp

寒くなってきたけど、博物館の森でいっぱい遊びましょう!

お待ちしています~

そよかぜ「きまぐれ通信」2014年11月21日号

ちょっと遅い情報もありますが、環境学習のメールマガジンそよかぜ11/21号です。

メルマガにご登録いただくと、いち早く情報がたっぷり届きますよ!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2014.11.21発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 11月から12月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

「淡海こどもエコクラブ活動交流会12/14(日)」@琵琶湖博物館

毎年皆さんが期待に満ちた顔でご来館くださります。今年もさらに

いい顔で来てもらえるように、楽しんで学んでもらえる企画を練って

います。お楽しみに!

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------

ビワマスの漁獲量

これまでにも何度か書きましたが、11月中旬になりビワマスの産卵期もい

よいよ佳境に入っています。これを読んでおられる方の中には、産卵行動中

のビワマスをご覧になった方もおられるかもしれません。

さて、このビワマスですが、記録が残る1895年(明治28年)からの漁獲量を

調べてみると、戦前まで毎年平均約80t獲れていました。明治時代の文献に

も、毎年二万貫(一貫は約3.75kg)獲れるという記載があります。戦中戦後に

かけては記録がありませんが、その後の1949年以後漁獲量は急減し、1960年

代以降現在まで平均漁獲量は約27tと低迷しています。今と違い、動力船や

ナイロンの漁網をふんだんに使えなかった時代には、秋産卵のために岸辺に

寄ってきたり河川を遡上してきたビワマスが、主要な漁獲対象となっていた

のだろうと想像されます。それでも、毎年平均80t漁獲されていたというこ

とは、それなりにルールを決めて獲り過ぎないような工夫がされていたので

しょう。戦後に急減した原因ははっきりしませんが、戦中戦後の食糧難の時

代、おそらく多くの人たちが川に上ってくるビワマスを捕まえて飢えをしの

いでいたのではないでしょうか。この影響が出ていたと考えると理解しやす

いように思われます。

現在、滋賀県漁業協同組合連合会が中心となって、ビワマスの増殖事業が

なされています。それにもかかわらず、漁獲量は思うように増えていません。

産卵場所となる河川環境の悪化や、密漁などがその大きな原因の一つと考え

られます。将来に向かって、たくさんのビワマスがすめるような環境を作っ

ていきたいものです。

続きを読む

メルマガにご登録いただくと、いち早く情報がたっぷり届きますよ!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2014.11.21発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 11月から12月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

「淡海こどもエコクラブ活動交流会12/14(日)」@琵琶湖博物館

毎年皆さんが期待に満ちた顔でご来館くださります。今年もさらに

いい顔で来てもらえるように、楽しんで学んでもらえる企画を練って

います。お楽しみに!

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------

ビワマスの漁獲量

これまでにも何度か書きましたが、11月中旬になりビワマスの産卵期もい

よいよ佳境に入っています。これを読んでおられる方の中には、産卵行動中

のビワマスをご覧になった方もおられるかもしれません。

さて、このビワマスですが、記録が残る1895年(明治28年)からの漁獲量を

調べてみると、戦前まで毎年平均約80t獲れていました。明治時代の文献に

も、毎年二万貫(一貫は約3.75kg)獲れるという記載があります。戦中戦後に

かけては記録がありませんが、その後の1949年以後漁獲量は急減し、1960年

代以降現在まで平均漁獲量は約27tと低迷しています。今と違い、動力船や

ナイロンの漁網をふんだんに使えなかった時代には、秋産卵のために岸辺に

寄ってきたり河川を遡上してきたビワマスが、主要な漁獲対象となっていた

のだろうと想像されます。それでも、毎年平均80t漁獲されていたというこ

とは、それなりにルールを決めて獲り過ぎないような工夫がされていたので

しょう。戦後に急減した原因ははっきりしませんが、戦中戦後の食糧難の時

代、おそらく多くの人たちが川に上ってくるビワマスを捕まえて飢えをしの

いでいたのではないでしょうか。この影響が出ていたと考えると理解しやす

いように思われます。

現在、滋賀県漁業協同組合連合会が中心となって、ビワマスの増殖事業が

なされています。それにもかかわらず、漁獲量は思うように増えていません。

産卵場所となる河川環境の悪化や、密漁などがその大きな原因の一つと考え

られます。将来に向かって、たくさんのビワマスがすめるような環境を作っ

ていきたいものです。

続きを読む

近江の歴史と食を巡る旅へ出かけませんか ※まだお席あり!

こんにちは。今日は琵琶湖博物館 環境学習センター主催のイベント「近江の歴史と食を巡る旅」をご紹介します。

あなたは滋賀県の郷土料理やお酒のこと、どのくらい知っていますか?県面積2分の1を占めているのは琵琶湖ではなく、東西南北ぐるりと取り囲む山々だということは知っていましたか?その山が雨や雪を呼び、浄化装置となって年中きれいで豊かな水が田畑を潤し、琵琶湖へと注がれます。世界の酒のなかでも厳しく水を選ぶ日本酒。湖国滋賀は美酒の宝庫でもあるのです。楽しみながら滋賀の料理とお酒について学べるお得感いっぱいのこの企画、どうぞお見逃しなく☆

* * * * *

「地産地消」という言葉が広まって久しい中、食や歴史の面から、各地域でそれらの魅力を再発見することが多くなっています。近江の国「滋賀県」でも「おいしが うれしが」をキャッチコピーに、滋賀の食文化を発信しています。その一片を歴史と食の観点から巡ることを目的に、このプログラムを企画しました。

「近江の歴史と食を巡る旅」では、2 か所を巡ります。まずは楽ごろうえもんにて、滋賀県の郷土料理を食しながら、郷土料理やそれに使われる食材などについて講演を聞きます。次に、蔵元 藤居本家にて、酒造りの歴史や食と農のつながりなどについて講演を聞き、その後、酒蔵を見学します。これらを通して、地域と食文化のつながりを見つめ、その良さを周りの人に広めてもらうことを目指しています。

■日時: 2014 年11 月30 日(日)11:00~16:00

■集合: 11:00(受付 10:30 から) JR 能登川駅 西口

■解散: 16:00 JR 能登川駅 西口

(※当日のプログラムの進行具合により、前後することがあります)

■体験場所:①楽ごろうえもんにて、滋賀県の伝統料理や食材などについての講演を実施

②藤居本家 酒蔵にて、「酒造りについての講義」、「酒蔵見学」を実施

◆プログラムスケジュール(※当日のプログラムの進行具合により、前後することがあります)

11:00 JR 能登川駅西側 集合

11:30 ~ 13:00 楽ごろうえもん(講演、昼食)

13:30 ~ 14:00 藤居本家 講演「酒造りの歴史や文化、地域、食と農のつながり」

14:00 ~ 15:00 酒蔵見学

15:00 ~ 15:30 総括

16:00 JR 能登川駅 解散

■定員・対象: 滋賀県内に在住、在学、在勤する20 歳以上の方

定員は、15 名程度(※申込の多数の場合は、抽選となります。)

■参加費: 2,500 円(昼食代、保険料含む)

■その他:お酒の試飲をする機会もありますので、必ず電車、バスで来てください。

* * * * *

■申し込み方法:次の項目を電話、FAX、電子メールにて、「琵琶湖博物館 環境学習センター」までお知らせください。

■申込み締め切り:11月23日(日)28日(※〆切延長しました!受付後、当方よりご連絡致します。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

■ 参加申込みフォーマット ■

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

氏 名:

ふりがな:

年 齢:

性 別:

住 所:

携帯電話:

F A X:

メ ー ル:

そ の 他:健康上配慮することなどありましたらご記入ください

※個人情報は、この事業での連絡以外に利用することはありません。

◆お申し込み、お問い合わせ◆ 琵琶湖博物館 環境学習センター

【TEL】 077-568-4818 【FAX】 077-568-4850

【E-MAIL】 ecolo@pref.shiga.lg.jp

主催:琵琶湖博物館 環境学習センター

協力:楽ごろうえもん、蔵元 藤居本家

☆ 以上 ☆

あなたは滋賀県の郷土料理やお酒のこと、どのくらい知っていますか?県面積2分の1を占めているのは琵琶湖ではなく、東西南北ぐるりと取り囲む山々だということは知っていましたか?その山が雨や雪を呼び、浄化装置となって年中きれいで豊かな水が田畑を潤し、琵琶湖へと注がれます。世界の酒のなかでも厳しく水を選ぶ日本酒。湖国滋賀は美酒の宝庫でもあるのです。楽しみながら滋賀の料理とお酒について学べるお得感いっぱいのこの企画、どうぞお見逃しなく☆

* * * * *

「地産地消」という言葉が広まって久しい中、食や歴史の面から、各地域でそれらの魅力を再発見することが多くなっています。近江の国「滋賀県」でも「おいしが うれしが」をキャッチコピーに、滋賀の食文化を発信しています。その一片を歴史と食の観点から巡ることを目的に、このプログラムを企画しました。

「近江の歴史と食を巡る旅」では、2 か所を巡ります。まずは楽ごろうえもんにて、滋賀県の郷土料理を食しながら、郷土料理やそれに使われる食材などについて講演を聞きます。次に、蔵元 藤居本家にて、酒造りの歴史や食と農のつながりなどについて講演を聞き、その後、酒蔵を見学します。これらを通して、地域と食文化のつながりを見つめ、その良さを周りの人に広めてもらうことを目指しています。

■日時: 2014 年11 月30 日(日)11:00~16:00

■集合: 11:00(受付 10:30 から) JR 能登川駅 西口

■解散: 16:00 JR 能登川駅 西口

(※当日のプログラムの進行具合により、前後することがあります)

■体験場所:①楽ごろうえもんにて、滋賀県の伝統料理や食材などについての講演を実施

②藤居本家 酒蔵にて、「酒造りについての講義」、「酒蔵見学」を実施

◆プログラムスケジュール(※当日のプログラムの進行具合により、前後することがあります)

11:00 JR 能登川駅西側 集合

11:30 ~ 13:00 楽ごろうえもん(講演、昼食)

13:30 ~ 14:00 藤居本家 講演「酒造りの歴史や文化、地域、食と農のつながり」

14:00 ~ 15:00 酒蔵見学

15:00 ~ 15:30 総括

16:00 JR 能登川駅 解散

■定員・対象: 滋賀県内に在住、在学、在勤する20 歳以上の方

定員は、15 名程度(※申込の多数の場合は、抽選となります。)

■参加費: 2,500 円(昼食代、保険料含む)

■その他:お酒の試飲をする機会もありますので、必ず電車、バスで来てください。

* * * * *

■申し込み方法:次の項目を電話、FAX、電子メールにて、「琵琶湖博物館 環境学習センター」までお知らせください。

■申込み締め切り:11月

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

■ 参加申込みフォーマット ■

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

氏 名:

ふりがな:

年 齢:

性 別:

住 所:

携帯電話:

F A X:

メ ー ル:

そ の 他:健康上配慮することなどありましたらご記入ください

※個人情報は、この事業での連絡以外に利用することはありません。

◆お申し込み、お問い合わせ◆ 琵琶湖博物館 環境学習センター

【TEL】 077-568-4818 【FAX】 077-568-4850

【E-MAIL】 ecolo@pref.shiga.lg.jp

主催:琵琶湖博物館 環境学習センター

協力:楽ごろうえもん、蔵元 藤居本家

☆ 以上 ☆

BIWAKOビエンナーレ2014へ行ってきました

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターの布川です。今日は、つい先日閉幕したBIWAKOビエンナーレ2014をご紹介します。

BIWAKOビエンナーレ2014は“アートによるまちづくり”をテーマに様々な活動を行うNPO法人エナジーフィールドが近江八幡市旧市街に残る日本家屋14ヵ所を舞台に、国内外69名の作家とともに繰り広げる国際芸術祭です。

ここでは総合ディレクターの中田洋子さんや、参加者の一人である滋賀県出身の美術作家・藤永覚耶さんへのインタビューのほか、私がいいなぁ、おもしろいなぁと思った風景や作品の一部を掲載します(作家名は敬称略、撮影は全て布川、写真掲載許可取得済)。ここで紹介できるのはごくごく一部ではありますが、少しでも会場の雰囲気をお伝えできればと思います。

BIWAKOビエンナーレ2014の総合受付でもある天籟宮のすぐ前には八幡堀が流れ、水郷めぐりの遊覧船がゆったりと行き交います。

巨大な龍が出迎えてくれる受付。ここでビエンナーレのパスポートを入手できます。

▼ 2階に展示されている藤永覚耶さんの作品。

何が描かれているかわかりますか?顔みたいに見えるけれど…?

★ 作者の藤永覚耶さんにインタビュー

インタビュアー(以下 I ):焦点が合ったかと思えばすぐに視点がうつろってぼやけてしまう、色遊びと視覚の心地よい混乱とが繰り返されるような、何とも不思議な作品ですね。

藤永氏(以下 F ):作品の制作手順は、あるイメージをベースにしながら綿布の上に色彩のインクの点を置いていきます。画面を点描で埋め尽くしたら、次はインクの溶剤であるアルコールを浸透させて、先ほど描いた点を時間をかけて溶かしていきます。そうすることで色彩の点が混ざり合い、移動の痕跡や滲みを綿布に残します。ある程度コントロールしながら制作しますが、この過程で画面に予想外の表情、独特の動きが生まれます。

I:見え方が刻一刻と変わることの秘密は、制作手法にあるのですね。作品モチーフには藤永さんご自身が撮影した写真イメージを用いることが多いそうですが?

F:はい、これまで一貫して写真イメージを元に平面作品を制作してきました。写真のピントが鮮明に合った箇所よりも、ボケたりブレたりしている部分にリアリティを感じ、その効果を作品に取り入れたいと追求した結果、このような表現に辿り着きました。間近で見れば全体を構成する一部分としての色彩が、距離を置いて見ればそれらの集合として全体が見えてくるでしょう。近づいたり離れたりするなかで色と形の揺らぎが生まれる。視覚の揺らぎを楽しんでもらいたいです。

I:色の粒が混ざり合い、たゆたい、流れていく。ずっと見ていたくなる、おもしろい表現ですね。ちなみにこれは何の写真をもとに描かれたのでしょうか?私は自分が井戸の底にいて、水面を隔てて大勢の人に覗きこまれているような印象を受けます。もしくは自分が瓶底眼鏡をかけているような…。

F:見る人が各々の経験に照らし合わせながらイメージを捉えていくので、一つの作品から百人百様の図像を見出すことができると思います。ちなみにこれは猿山の猿の群れです。

I:答えを聞いてからは、逆に猿山の猿にしか見えなくなります。人の目とは不思議なものですね。ところで、この作品の大きさや雰囲気から、展示場所にあわせてつくられたのではないかと思うのですが?窓の外の緑と布地に置かれた色彩が柔らかく響きあっていますよね。

F:はい、これはこの展示空間に合わせて制作しました。作品そのものに自然の光を効果的に取り入れるため、布地はアクリル板に張っています。今は昼の光ですが、昼下がり、夕方、夜など時間帯によって見え方が異なってくるので、ぜひ見比べてみてほしいですね。

I:この絵を通して移ろいゆく光を鑑賞するということでもあるのですね。ありがとうございました。

* * * * *

続いて、受付で入手した地図を片手にカネ吉別邸へ。

▼ 小篠弘子(コシノヒロコ) 《白のファンタジー》

小篠…?はい、あの世界的に活躍されているファッションデザイナーのコシノヒロコさんの作品です。アーティストとしても精力的に活動されているのですね。立体的な絵かな?と近づいてみると様々なデザインの白いドレスを纏った妖精たちが戯れ、踊っているようです。間近で一つひとつのディテールをつぶさに堪能できます。

▼ 度會保浩 《window –earthenware pot-》

上部の小窓から差し込む光の加減で、暗い蔵中に設置されたこのpotがきらきら輝いたり、ふっと闇に沈んだり。刹那的な美しさに魅かれます。BIWAKOビエンナーレ2014のテーマ“泡沫~UTAKATA”にぴったりの作品ですね。

* * * * *

まちや倶楽部(旧西勝酒造)の内部は、表からは想像もつかないほど広く奥行きがある!

▼ 三木サチコ 《sweets –from diary-》

作品の雰囲気と会場の暗さ、バックに流れるBGMが相俟って怪しさ倍増。ひっそり座敷に居ついている、(怒らせない限り)悪さをしない妖怪みたいだなぁって思いました。伸びた影もいい感じです。

▼ あわ屋 《間小路》

足元で灯りがちらつき、虫の音に風の音、三味線の音みたいなのも時折聞こえてくるような、ちょっとした怪異通り。

右を向けば先ほどの三木サチコさんの妖怪(?)がゆら~り。ちょうど裏手を通ることになります。あちらの世界とこちらの世界をつなぐこの《間小路》、一度足を踏み入れたらもう元の世界には帰れないのでは…!?とどきどき。怪しさ満点、すごく楽しいです。

“あちらの世界”ではピーター・J・マクミランさんの作品がたくさん展示されていました。

▼ ピーター・J・マクミラン 《琵琶富士》

一つひとつの作品をゆったりと鑑賞できます。

さらにその奥の間では人知れず蠢く陶土でできた作品群が。

▼ 徳常広明 《寄生》(一部)

もう一度《間小路》を通り、無事“こちらの世界”へ戻ってこれました。これでほっと一息…つくなかれ、この旧造り酒屋ならではの大空間を活かした立体やインスタレーションの数々がまだまだ待ち受けています。

▼ 遠山伸吾 《被膜》

ん?天使?でも何か様子が違う…。よくよく見るとガスマスクのようなものを装着しているし、腹は妊婦のように膨れあがっている。真綿を素材に用い、一見軽やかな表現でありながら、実は時代の閉塞感を具現化しているという重みのある作品なのです。

▼ スワティ・ヴィジャイ 《Sweet Heart》

ビーズでできた蟻たちが列をなして闊歩しています。

▼ 市川平 《ジェネリック・アート・ライン》

蔵の中を小さな路面電車が走ります。BIWAKOビエンナーレへ毎回欠かさず訪れるという琵琶湖博物館のM学芸員はこの作品に心魅かれたそう。

▼ 児玉真人 《カイニナルマデ》

これは角にさりげなく展示されていた小さめの作品。オウムガイの中で小さなヒトが考え深げに三角座りしています。何かを待っているようにも見えます。“貝になるまで”そこにいるのか、あるいはもう既に貝の一部になりつつあるのか。

まちや倶楽部の向かいにはヴォーリズ設計の旧八幡郵便局があります。近江八幡旧市街では江戸期の町家巡りとヴォーリズの近代洋風建築巡りが同時に楽しめちゃいます。

* * * * *

次に向かった会場、旧扇吉もろみ蔵の内部は真っ暗。手探りで見つけた椅子に腰掛け、壁や地面剥き出しの床に投影されたニウラ・べラヴィンハさんの音と映像のインスタレーション作品を鑑賞。

水がつたう床の画、風が吹き荒び寂寥感漂う高台の家の画…。妙にリアルな外国の絵本を眺めているような感覚になります。旧扇吉もろみ蔵の埃っぽい空気もこの作品ととてもマッチしています。

* * * * *

町家Cafe NONNOのオーナーは近江八幡旧市街の魅力に魅せられて移住してきた人の一人なのだとか。ここの2階に臼木英之さんの作品が一面に広がっています。窓の外の波打つ瓦屋根がまるで室内まで続いているかのような錯覚を覚えます。丸いものは泥団子だそう。

作品のコンセプトは「連綿と続く時間、歴史の中で大切に守られてきたものへの畏敬」。3.11の大震災で私たちは価値観と日常の見直しを迫られたはずなのに、あの時の教訓や大切にすべきものをぞんざいにしているのではないか、私たちが守るべきものは何か…との問いが、壊れやすく儚い泥団子に込められています。

* * * * *

次は、蔦に覆われた雰囲気のある建物・ティースペース茶楽へ。

天籟宮にてインタビューにこたえて下さった藤永覚耶さんの作品がここでも展示されています。昼下がりの強い日射しが綿布のキャンバスを透過してとっても綺麗。猿山の猿たちも今頃こんな風にきらめいているのでしょうか。

* * * * *

今度はロープウェイに乗って八幡山展望館へ。おや?あの後ろ姿はもしや…?

ロダンの《考える人》だ!背中が幾層にも積み重なっています。

▲▼ 藤田マサヒロ 《潜むカタチシリーズ Stacking His Backs》

眼下には近江八幡の町並みや西の湖が広がります。

山道を登ること数分で村雲御所瑞龍寺門跡へ。門の両脇では山田浩之さんの作品たちがお出迎えしてくれます。お寺の中ではまた別の作家さんの作品が展示されていました。

下界に戻るとすっかり夕暮れ時。

各会場が見所・ボリュームたっぷりで、なおかつ市内14ヶ所に分かれて点在しているため、1日ではとても全てを鑑賞できません。3日間くらいかけてじっくり見て回るのがベストですね。昔ながらの町並みに建築、アート…。何度でも訪れたくなる魅力がたくさん詰まっている町です。

* * * * *

★ 総合ディレクターの中田洋子さんにインタビュー

インタビュアー(以下 I ):BIWAKOビエンナーレは2001年に始まり、今年で6回目を迎えるのですね。今回は国内外69名の作家が近江八幡旧市街や八幡山など全14ヵ所で個性を発揮しています。私は滋賀県でこのようなイベントが行われていたことを今回初めて知り、その規模の大きさ、質の高さに驚きました。作品が空間にぴったりフィットしていて、展示場も含めて一つの作品になっていますね。

中田氏(以下 N ):第1回目は2001年に、びわ湖ホールのロビーで開催しました。その頃の日本ではビエンナーレやトリエンナーレといったアートイベントが知られておらず、まず私がしようとしていることを理解してもらうのに苦労しました。今でこそ全国各地で類似のアートイベントが無数に開催され、その概念もすっかり定着した感がありますが…。BIWAKOビエンナーレはそれらの先駆けと言えますね。出展作家たちには空間をリスペクトする姿勢があるので、一体感や調和が感じられるのでしょう。これは一番大切なことです。

I:近江八幡での開催を決めたのは?

N:2004年からです。市の調査で空き家となった町家が70軒余りあることがわかりました。いくつかの空き町家を展覧会会場として選んだのですが、当時それらはどこもひどく荒れた状態でした。中には江戸期の家屋も多くあり、スタッフや地域の皆さんと協力し、建物を清掃、修繕して場を整えることから始めました。

I:古い町家で現代アートを展示することで新鮮さや活気が生まれ、若い人たちが古い町家の良さを知るきっかけにもなりますね。町家を大事にする気概が広まれば、町並み保全にも繋がるでしょうし。

N:はい。まず、江戸期の家屋ってそれ自体がアートと言えると思います。外から入ってくる光の扱い方とか、室内のちょっとした装飾に至るまで、そこかしこに当時の日本人の美意識が見てとれるでしょう。昔の人って何て粋だったんだろう!って感心します。そしてそれを守り、伝えていかなきゃって。

私は海外生活が長いのですが、帰国するたびに故郷の景色がどんどん変わっていくのが残念でなりませんでした。経済が発展するにつれ、新しいものが最良のものであるかのように古い町並みが取り壊されて、地域の独自性が失われていく。これはまずい、なんとかしないとって。故郷である滋賀県を舞台に何か私にできることがしたいと考えたことが、BIWAKOビエンナーレの始まりです。

I:BIWAKOビエンナーレへは実に様々なアーティストが参加しており、新たに参加を希望するアーティストも多いことと思います。ディレクターとして、どのように参加者を決めていますか?

N:参加希望アーティストは年々増加する一方ですが、BIWAKOビエンナーレの趣旨に合う方に参加していただいています。単なる町起こしではなく、土地や風土へ敬意を払いつつ、真に人の魂に響くものをつくっていきたいという気持ちを共有している人たちと共に創りあげているので、固定メンバーも多いです。ちなみに藤永覚耶さんには前回(2012年)から参加していただいています。想いを同じくできる方ですし、何より作品が素敵ですから。

I:なるほど。ありがとうございました。

* * * * *

取材をした日の夜にはまちや倶楽部(旧西勝酒造)にてシンポジウム「未来へのパースペクティブ2」が開催されました。建築家 田根剛氏の基調講演の後、文化・芸術を軸として滋賀県の未来を模索するパネルディスカッションが熱く繰り広げられました。

古いものを未来にどう残し、つなげていくか?一過性のお祭りではない、真のアートイベントの在り方とは?まち・人・美術/建築作品とそれを取り巻く環境たる風土、そしてそこに積み重ねられてきたものへの尊敬なくしてアートは成立しえない!…等々。

登壇者は写真左から順にBIWAKOビエンナーレ総合ディレクター 中田洋子氏、風と土の工藝主催 西川唱子氏、翻訳家・作家 ピーター・J・マクミラン氏、建築家 田根剛氏。多方面で活躍中の皆さんのお話、興味深いです。

次回のBIWAKOビエンナーレは2016年に開催予定です。その頃の滋賀県は、日本は、世界はどんなふうになっているのでしょうか。BIWAKOビエンナーレではどのような作家が集い、どのような“現在”を反映した作品が生まれ、私たちはそれを目撃することができるでしょうか。

私たちが生きる現代社会では日々想像もできないような出来事が起こり、2年後がどうなっているかなんて誰にもわかりません。でも、未来が、社会が、よりよいものになるためにアートが果たせる役割はまだまだあるはずですよね。滋賀のアート事情がどうなっていくか、これからも注目していきたいです。

☆ おわり ☆

BIWAKOビエンナーレ2014は“アートによるまちづくり”をテーマに様々な活動を行うNPO法人エナジーフィールドが近江八幡市旧市街に残る日本家屋14ヵ所を舞台に、国内外69名の作家とともに繰り広げる国際芸術祭です。

ここでは総合ディレクターの中田洋子さんや、参加者の一人である滋賀県出身の美術作家・藤永覚耶さんへのインタビューのほか、私がいいなぁ、おもしろいなぁと思った風景や作品の一部を掲載します(作家名は敬称略、撮影は全て布川、写真掲載許可取得済)。ここで紹介できるのはごくごく一部ではありますが、少しでも会場の雰囲気をお伝えできればと思います。

BIWAKOビエンナーレ2014の総合受付でもある天籟宮のすぐ前には八幡堀が流れ、水郷めぐりの遊覧船がゆったりと行き交います。

巨大な龍が出迎えてくれる受付。ここでビエンナーレのパスポートを入手できます。

▼ 2階に展示されている藤永覚耶さんの作品。

何が描かれているかわかりますか?顔みたいに見えるけれど…?

★ 作者の藤永覚耶さんにインタビュー

インタビュアー(以下 I ):焦点が合ったかと思えばすぐに視点がうつろってぼやけてしまう、色遊びと視覚の心地よい混乱とが繰り返されるような、何とも不思議な作品ですね。

藤永氏(以下 F ):作品の制作手順は、あるイメージをベースにしながら綿布の上に色彩のインクの点を置いていきます。画面を点描で埋め尽くしたら、次はインクの溶剤であるアルコールを浸透させて、先ほど描いた点を時間をかけて溶かしていきます。そうすることで色彩の点が混ざり合い、移動の痕跡や滲みを綿布に残します。ある程度コントロールしながら制作しますが、この過程で画面に予想外の表情、独特の動きが生まれます。

I:見え方が刻一刻と変わることの秘密は、制作手法にあるのですね。作品モチーフには藤永さんご自身が撮影した写真イメージを用いることが多いそうですが?

F:はい、これまで一貫して写真イメージを元に平面作品を制作してきました。写真のピントが鮮明に合った箇所よりも、ボケたりブレたりしている部分にリアリティを感じ、その効果を作品に取り入れたいと追求した結果、このような表現に辿り着きました。間近で見れば全体を構成する一部分としての色彩が、距離を置いて見ればそれらの集合として全体が見えてくるでしょう。近づいたり離れたりするなかで色と形の揺らぎが生まれる。視覚の揺らぎを楽しんでもらいたいです。

I:色の粒が混ざり合い、たゆたい、流れていく。ずっと見ていたくなる、おもしろい表現ですね。ちなみにこれは何の写真をもとに描かれたのでしょうか?私は自分が井戸の底にいて、水面を隔てて大勢の人に覗きこまれているような印象を受けます。もしくは自分が瓶底眼鏡をかけているような…。

F:見る人が各々の経験に照らし合わせながらイメージを捉えていくので、一つの作品から百人百様の図像を見出すことができると思います。ちなみにこれは猿山の猿の群れです。

I:答えを聞いてからは、逆に猿山の猿にしか見えなくなります。人の目とは不思議なものですね。ところで、この作品の大きさや雰囲気から、展示場所にあわせてつくられたのではないかと思うのですが?窓の外の緑と布地に置かれた色彩が柔らかく響きあっていますよね。

F:はい、これはこの展示空間に合わせて制作しました。作品そのものに自然の光を効果的に取り入れるため、布地はアクリル板に張っています。今は昼の光ですが、昼下がり、夕方、夜など時間帯によって見え方が異なってくるので、ぜひ見比べてみてほしいですね。

I:この絵を通して移ろいゆく光を鑑賞するということでもあるのですね。ありがとうございました。

* * * * *

続いて、受付で入手した地図を片手にカネ吉別邸へ。

▼ 小篠弘子(コシノヒロコ) 《白のファンタジー》

小篠…?はい、あの世界的に活躍されているファッションデザイナーのコシノヒロコさんの作品です。アーティストとしても精力的に活動されているのですね。立体的な絵かな?と近づいてみると様々なデザインの白いドレスを纏った妖精たちが戯れ、踊っているようです。間近で一つひとつのディテールをつぶさに堪能できます。

▼ 度會保浩 《window –earthenware pot-》

上部の小窓から差し込む光の加減で、暗い蔵中に設置されたこのpotがきらきら輝いたり、ふっと闇に沈んだり。刹那的な美しさに魅かれます。BIWAKOビエンナーレ2014のテーマ“泡沫~UTAKATA”にぴったりの作品ですね。

* * * * *

まちや倶楽部(旧西勝酒造)の内部は、表からは想像もつかないほど広く奥行きがある!

▼ 三木サチコ 《sweets –from diary-》

作品の雰囲気と会場の暗さ、バックに流れるBGMが相俟って怪しさ倍増。ひっそり座敷に居ついている、(怒らせない限り)悪さをしない妖怪みたいだなぁって思いました。伸びた影もいい感じです。

▼ あわ屋 《間小路》

足元で灯りがちらつき、虫の音に風の音、三味線の音みたいなのも時折聞こえてくるような、ちょっとした怪異通り。

右を向けば先ほどの三木サチコさんの妖怪(?)がゆら~り。ちょうど裏手を通ることになります。あちらの世界とこちらの世界をつなぐこの《間小路》、一度足を踏み入れたらもう元の世界には帰れないのでは…!?とどきどき。怪しさ満点、すごく楽しいです。

“あちらの世界”ではピーター・J・マクミランさんの作品がたくさん展示されていました。

▼ ピーター・J・マクミラン 《琵琶富士》

一つひとつの作品をゆったりと鑑賞できます。

さらにその奥の間では人知れず蠢く陶土でできた作品群が。

▼ 徳常広明 《寄生》(一部)

もう一度《間小路》を通り、無事“こちらの世界”へ戻ってこれました。これでほっと一息…つくなかれ、この旧造り酒屋ならではの大空間を活かした立体やインスタレーションの数々がまだまだ待ち受けています。

▼ 遠山伸吾 《被膜》

ん?天使?でも何か様子が違う…。よくよく見るとガスマスクのようなものを装着しているし、腹は妊婦のように膨れあがっている。真綿を素材に用い、一見軽やかな表現でありながら、実は時代の閉塞感を具現化しているという重みのある作品なのです。

▼ スワティ・ヴィジャイ 《Sweet Heart》

ビーズでできた蟻たちが列をなして闊歩しています。

▼ 市川平 《ジェネリック・アート・ライン》

蔵の中を小さな路面電車が走ります。BIWAKOビエンナーレへ毎回欠かさず訪れるという琵琶湖博物館のM学芸員はこの作品に心魅かれたそう。

▼ 児玉真人 《カイニナルマデ》

これは角にさりげなく展示されていた小さめの作品。オウムガイの中で小さなヒトが考え深げに三角座りしています。何かを待っているようにも見えます。“貝になるまで”そこにいるのか、あるいはもう既に貝の一部になりつつあるのか。

まちや倶楽部の向かいにはヴォーリズ設計の旧八幡郵便局があります。近江八幡旧市街では江戸期の町家巡りとヴォーリズの近代洋風建築巡りが同時に楽しめちゃいます。

* * * * *

次に向かった会場、旧扇吉もろみ蔵の内部は真っ暗。手探りで見つけた椅子に腰掛け、壁や地面剥き出しの床に投影されたニウラ・べラヴィンハさんの音と映像のインスタレーション作品を鑑賞。

水がつたう床の画、風が吹き荒び寂寥感漂う高台の家の画…。妙にリアルな外国の絵本を眺めているような感覚になります。旧扇吉もろみ蔵の埃っぽい空気もこの作品ととてもマッチしています。

* * * * *

町家Cafe NONNOのオーナーは近江八幡旧市街の魅力に魅せられて移住してきた人の一人なのだとか。ここの2階に臼木英之さんの作品が一面に広がっています。窓の外の波打つ瓦屋根がまるで室内まで続いているかのような錯覚を覚えます。丸いものは泥団子だそう。

作品のコンセプトは「連綿と続く時間、歴史の中で大切に守られてきたものへの畏敬」。3.11の大震災で私たちは価値観と日常の見直しを迫られたはずなのに、あの時の教訓や大切にすべきものをぞんざいにしているのではないか、私たちが守るべきものは何か…との問いが、壊れやすく儚い泥団子に込められています。

* * * * *

次は、蔦に覆われた雰囲気のある建物・ティースペース茶楽へ。

天籟宮にてインタビューにこたえて下さった藤永覚耶さんの作品がここでも展示されています。昼下がりの強い日射しが綿布のキャンバスを透過してとっても綺麗。猿山の猿たちも今頃こんな風にきらめいているのでしょうか。

* * * * *

今度はロープウェイに乗って八幡山展望館へ。おや?あの後ろ姿はもしや…?

ロダンの《考える人》だ!背中が幾層にも積み重なっています。

▲▼ 藤田マサヒロ 《潜むカタチシリーズ Stacking His Backs》

眼下には近江八幡の町並みや西の湖が広がります。

山道を登ること数分で村雲御所瑞龍寺門跡へ。門の両脇では山田浩之さんの作品たちがお出迎えしてくれます。お寺の中ではまた別の作家さんの作品が展示されていました。

下界に戻るとすっかり夕暮れ時。

各会場が見所・ボリュームたっぷりで、なおかつ市内14ヶ所に分かれて点在しているため、1日ではとても全てを鑑賞できません。3日間くらいかけてじっくり見て回るのがベストですね。昔ながらの町並みに建築、アート…。何度でも訪れたくなる魅力がたくさん詰まっている町です。

* * * * *

★ 総合ディレクターの中田洋子さんにインタビュー

インタビュアー(以下 I ):BIWAKOビエンナーレは2001年に始まり、今年で6回目を迎えるのですね。今回は国内外69名の作家が近江八幡旧市街や八幡山など全14ヵ所で個性を発揮しています。私は滋賀県でこのようなイベントが行われていたことを今回初めて知り、その規模の大きさ、質の高さに驚きました。作品が空間にぴったりフィットしていて、展示場も含めて一つの作品になっていますね。

中田氏(以下 N ):第1回目は2001年に、びわ湖ホールのロビーで開催しました。その頃の日本ではビエンナーレやトリエンナーレといったアートイベントが知られておらず、まず私がしようとしていることを理解してもらうのに苦労しました。今でこそ全国各地で類似のアートイベントが無数に開催され、その概念もすっかり定着した感がありますが…。BIWAKOビエンナーレはそれらの先駆けと言えますね。出展作家たちには空間をリスペクトする姿勢があるので、一体感や調和が感じられるのでしょう。これは一番大切なことです。

I:近江八幡での開催を決めたのは?

N:2004年からです。市の調査で空き家となった町家が70軒余りあることがわかりました。いくつかの空き町家を展覧会会場として選んだのですが、当時それらはどこもひどく荒れた状態でした。中には江戸期の家屋も多くあり、スタッフや地域の皆さんと協力し、建物を清掃、修繕して場を整えることから始めました。

I:古い町家で現代アートを展示することで新鮮さや活気が生まれ、若い人たちが古い町家の良さを知るきっかけにもなりますね。町家を大事にする気概が広まれば、町並み保全にも繋がるでしょうし。

N:はい。まず、江戸期の家屋ってそれ自体がアートと言えると思います。外から入ってくる光の扱い方とか、室内のちょっとした装飾に至るまで、そこかしこに当時の日本人の美意識が見てとれるでしょう。昔の人って何て粋だったんだろう!って感心します。そしてそれを守り、伝えていかなきゃって。

私は海外生活が長いのですが、帰国するたびに故郷の景色がどんどん変わっていくのが残念でなりませんでした。経済が発展するにつれ、新しいものが最良のものであるかのように古い町並みが取り壊されて、地域の独自性が失われていく。これはまずい、なんとかしないとって。故郷である滋賀県を舞台に何か私にできることがしたいと考えたことが、BIWAKOビエンナーレの始まりです。

I:BIWAKOビエンナーレへは実に様々なアーティストが参加しており、新たに参加を希望するアーティストも多いことと思います。ディレクターとして、どのように参加者を決めていますか?

N:参加希望アーティストは年々増加する一方ですが、BIWAKOビエンナーレの趣旨に合う方に参加していただいています。単なる町起こしではなく、土地や風土へ敬意を払いつつ、真に人の魂に響くものをつくっていきたいという気持ちを共有している人たちと共に創りあげているので、固定メンバーも多いです。ちなみに藤永覚耶さんには前回(2012年)から参加していただいています。想いを同じくできる方ですし、何より作品が素敵ですから。

I:なるほど。ありがとうございました。

* * * * *

取材をした日の夜にはまちや倶楽部(旧西勝酒造)にてシンポジウム「未来へのパースペクティブ2」が開催されました。建築家 田根剛氏の基調講演の後、文化・芸術を軸として滋賀県の未来を模索するパネルディスカッションが熱く繰り広げられました。

古いものを未来にどう残し、つなげていくか?一過性のお祭りではない、真のアートイベントの在り方とは?まち・人・美術/建築作品とそれを取り巻く環境たる風土、そしてそこに積み重ねられてきたものへの尊敬なくしてアートは成立しえない!…等々。

登壇者は写真左から順にBIWAKOビエンナーレ総合ディレクター 中田洋子氏、風と土の工藝主催 西川唱子氏、翻訳家・作家 ピーター・J・マクミラン氏、建築家 田根剛氏。多方面で活躍中の皆さんのお話、興味深いです。

次回のBIWAKOビエンナーレは2016年に開催予定です。その頃の滋賀県は、日本は、世界はどんなふうになっているのでしょうか。BIWAKOビエンナーレではどのような作家が集い、どのような“現在”を反映した作品が生まれ、私たちはそれを目撃することができるでしょうか。

私たちが生きる現代社会では日々想像もできないような出来事が起こり、2年後がどうなっているかなんて誰にもわかりません。でも、未来が、社会が、よりよいものになるためにアートが果たせる役割はまだまだあるはずですよね。滋賀のアート事情がどうなっていくか、これからも注目していきたいです。

☆ おわり ☆

昨日は、「ちこあそ」でした!

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

昨日の11/5(水)、先日お知らせしました「ちっちゃなこどものしぜんあそび (ちこあそ)」を実施しましたので、その様子を紹介します。

これまでの第三水曜日から第1水曜日へと変更しての、急なお知らせだったにも関わらず、9組23名の子どもたちとお家の方が申し込んでくださりました。

夏の間に生まれた3カ月のお子さんを連れてご参加のお母さんも、ご夫婦での参加も、初めての参加の方もおられました。ご参加くださった皆さん、ありがとうございます。

お外へ出掛けて、いつものルーペを使ってもらう前に、「はっけんルーペでおでかけしよう!」という写真絵本を紹介させてもらいました。

葉っぱや虫、木などがルーペでおっきく見えるよ!とワクワクする写真絵本です。

ルーペを持って、稲が刈られた田んぼへ。イヌタデの花が咲いていたり、稲の二番穂が出ていたり、バッタが跳んでいたり発見がいっぱいです。

そして、今日の活動「お芋堀り」。畑のサツマイモを掘りました。バンダナおじさんの指導で、土を除けると、赤いサツマイモが見えます。子どもたちは争うようにサツマイモを掘りだして、「おっきーい!」

落花生やこんにゃく芋も掘りました。落花生が土の中にあることをびっくりされるお家の方やこんにゃく芋を初めて見た方も。製品化されたこんにゃくは見ますが、こんにゃく芋って売ってないですもんね。

ドングリのたくさん落ちている森へ。

イチイガシとクヌギのドングリをひたすら拾います。

人類の遺伝子に組み込まれているのでしょうか?当たり前のように、拾ってしまいます。

参加者の方から「ここは普段は来てもいいの?ドングリ拾いしてもいいの?」とご質問がありました。

そうです、森は博物館の無料空間ですので、開館中はご自由に散歩してもらっても大丈夫ですよ。

生活実験工房は、スタッフがいる時しか空いていませんが、森や田んぼ・畑の周りでドングリを拾ったり、虫を追いかけたりしてもらっても大丈夫なんですよ。スズメバチやヘビに気を付けてご利用ください。

ホオの葉っぱで仮面をつくりました!いつも葉っぱで作ったまっちゃ仮面が登場するので、葉っぱで仮面をつくるのが定番になってきました。

みんなが遊んでいる間に、バンダナおじさんがサツマイモ(以前に収穫したもの)を蒸かしてくれました。

(掘り出したサツマイモは、すぐには食べません。しばらく置くと甘みがまします。)

結構たくさん蒸かしたのですが、みんなパクパク。油であげたサツマイモチップもパクパク。急きょ森からヒラタケを収穫して油であげたのもパクパク。すぐにお皿がカラになりました。

普段はキノコや野菜を食べない子どもも、ちこあそだと食べるそうで、畑で収穫したり、みんながおいしそうに食べていると食わず嫌いもなくなるんでしょうね。

サツマイモを食べたところで、ちょうどお昼。ここで午前の部は、終了。

午後は自由参加で、14時まで遊びたい人は遊びます。

まだまだルーペで発見することもあります。

木の肌に何かいるかな~

ドングリから出てきたドングリ虫。ルーペで見てみよ。もぞもぞ動いているよ。

田んぼの藁を集めて、お空へポーイ。子どもも大人も盛り上がります。

刈り取られた稲株を引っこ抜いて、砲丸投げのようにして遊ぶ2人。抜けそうで抜けない難しさがちょうど良いようです。

またまたドングリを拾う2人。仲良く?競うように?ドングリを集めます。

ちっさなルーペを反対向きにして、おちょこの部分にドングリをいれるので、すぐにこぼれます。

こぼれては拾い、またこぼれては拾い。永遠に拾い続けられます。

というように、博物館の生活実験工房を拠点に、森や田んぼでゆっくりと遊んでいます。

参加してくだった皆さん、ご協力いただいた皆さんに感謝です。

次回は12月の予定です。またお知らせしますね。

昨日の11/5(水)、先日お知らせしました「ちっちゃなこどものしぜんあそび (ちこあそ)」を実施しましたので、その様子を紹介します。

これまでの第三水曜日から第1水曜日へと変更しての、急なお知らせだったにも関わらず、9組23名の子どもたちとお家の方が申し込んでくださりました。

夏の間に生まれた3カ月のお子さんを連れてご参加のお母さんも、ご夫婦での参加も、初めての参加の方もおられました。ご参加くださった皆さん、ありがとうございます。

お外へ出掛けて、いつものルーペを使ってもらう前に、「はっけんルーペでおでかけしよう!」という写真絵本を紹介させてもらいました。

葉っぱや虫、木などがルーペでおっきく見えるよ!とワクワクする写真絵本です。

ルーペを持って、稲が刈られた田んぼへ。イヌタデの花が咲いていたり、稲の二番穂が出ていたり、バッタが跳んでいたり発見がいっぱいです。

そして、今日の活動「お芋堀り」。畑のサツマイモを掘りました。バンダナおじさんの指導で、土を除けると、赤いサツマイモが見えます。子どもたちは争うようにサツマイモを掘りだして、「おっきーい!」

落花生やこんにゃく芋も掘りました。落花生が土の中にあることをびっくりされるお家の方やこんにゃく芋を初めて見た方も。製品化されたこんにゃくは見ますが、こんにゃく芋って売ってないですもんね。

ドングリのたくさん落ちている森へ。

イチイガシとクヌギのドングリをひたすら拾います。

人類の遺伝子に組み込まれているのでしょうか?当たり前のように、拾ってしまいます。

参加者の方から「ここは普段は来てもいいの?ドングリ拾いしてもいいの?」とご質問がありました。

そうです、森は博物館の無料空間ですので、開館中はご自由に散歩してもらっても大丈夫ですよ。

生活実験工房は、スタッフがいる時しか空いていませんが、森や田んぼ・畑の周りでドングリを拾ったり、虫を追いかけたりしてもらっても大丈夫なんですよ。スズメバチやヘビに気を付けてご利用ください。

ホオの葉っぱで仮面をつくりました!いつも葉っぱで作ったまっちゃ仮面が登場するので、葉っぱで仮面をつくるのが定番になってきました。

みんなが遊んでいる間に、バンダナおじさんがサツマイモ(以前に収穫したもの)を蒸かしてくれました。

(掘り出したサツマイモは、すぐには食べません。しばらく置くと甘みがまします。)

結構たくさん蒸かしたのですが、みんなパクパク。油であげたサツマイモチップもパクパク。急きょ森からヒラタケを収穫して油であげたのもパクパク。すぐにお皿がカラになりました。

普段はキノコや野菜を食べない子どもも、ちこあそだと食べるそうで、畑で収穫したり、みんながおいしそうに食べていると食わず嫌いもなくなるんでしょうね。

サツマイモを食べたところで、ちょうどお昼。ここで午前の部は、終了。

午後は自由参加で、14時まで遊びたい人は遊びます。

まだまだルーペで発見することもあります。

木の肌に何かいるかな~

ドングリから出てきたドングリ虫。ルーペで見てみよ。もぞもぞ動いているよ。

田んぼの藁を集めて、お空へポーイ。子どもも大人も盛り上がります。

刈り取られた稲株を引っこ抜いて、砲丸投げのようにして遊ぶ2人。抜けそうで抜けない難しさがちょうど良いようです。

またまたドングリを拾う2人。仲良く?競うように?ドングリを集めます。

ちっさなルーペを反対向きにして、おちょこの部分にドングリをいれるので、すぐにこぼれます。

こぼれては拾い、またこぼれては拾い。永遠に拾い続けられます。

というように、博物館の生活実験工房を拠点に、森や田んぼでゆっくりと遊んでいます。

参加してくだった皆さん、ご協力いただいた皆さんに感謝です。

次回は12月の予定です。またお知らせしますね。