お世話になりました

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

この度、5年間お世話になりました琵琶湖博物館を退職する運びとなりました。

環境学習センターでは、たくさんの人と出会い、環境学習を進め、支援することができ、とても楽しい5年間でした。

こちらのブログでは、ほとんど私ばかりが更新して、他の方から「ほぼ池田さんのブログやなぁ」と言われるほど、活用させていただいて、たくさんの足跡を残すことができました。

環境学習の発信が限定されている「エコロしーが」とは異なり(こちらはこちらの良さがありますよ)、自由な形で発信できるブログで、様々な角度から環境学習を紹介させていただきました。

当然、The環境学習というものもありますが、様々な社会課題に対応して、良い世の中をつくっていくためには、ESDのように持続可能というキーワードで様々なテーマの元、異分野が協働して課題を解決していくことが求められています。(求められているように肌で感じますし、がんばっておられる方に出会うと、自分たちだけのカテゴリーに閉じこもらず、いろんな方と手を組んで動いておられます。)

今後は、自分自身の環境学習をさらに発信していきたいと思っています。

(好き勝手な環境学習にならないように、いろんな人と手を組んで、切磋琢磨してこうと思っています)

これまで以上に、地域へ、様々な角度で出掛け、出会っていこうと思っていますので、このブログを読んだ方と各フィールドで出会えますこと期待しています。

気まぐれ更新ではありますが、こちらで発信していますので、たまーに覗いてください。

Fun with NATURE まっちゃのブログ

では、お世話になりました皆さま。本当にありがとうございました。

この度、5年間お世話になりました琵琶湖博物館を退職する運びとなりました。

環境学習センターでは、たくさんの人と出会い、環境学習を進め、支援することができ、とても楽しい5年間でした。

こちらのブログでは、ほとんど私ばかりが更新して、他の方から「ほぼ池田さんのブログやなぁ」と言われるほど、活用させていただいて、たくさんの足跡を残すことができました。

環境学習の発信が限定されている「エコロしーが」とは異なり(こちらはこちらの良さがありますよ)、自由な形で発信できるブログで、様々な角度から環境学習を紹介させていただきました。

当然、The環境学習というものもありますが、様々な社会課題に対応して、良い世の中をつくっていくためには、ESDのように持続可能というキーワードで様々なテーマの元、異分野が協働して課題を解決していくことが求められています。(求められているように肌で感じますし、がんばっておられる方に出会うと、自分たちだけのカテゴリーに閉じこもらず、いろんな方と手を組んで動いておられます。)

今後は、自分自身の環境学習をさらに発信していきたいと思っています。

(好き勝手な環境学習にならないように、いろんな人と手を組んで、切磋琢磨してこうと思っています)

これまで以上に、地域へ、様々な角度で出掛け、出会っていこうと思っていますので、このブログを読んだ方と各フィールドで出会えますこと期待しています。

気まぐれ更新ではありますが、こちらで発信していますので、たまーに覗いてください。

Fun with NATURE まっちゃのブログ

では、お世話になりました皆さま。本当にありがとうございました。

そよかぜ「きまぐれ通信」2016年3月18日号です!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2016.3.18 発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 3月から5月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------------------------------

簗漁

簗(ヤナ)というと一般には秋口川の流れを竹のすのこで受けて、上

流から下ってくるアユを獲る下り簗を思い浮かべる方が多いかもしれ

ません。こちらは漁とは言っても、観光客を相手にしたものが多く、

郡上八幡の観光ヤナなどが有名です。

一方、滋賀県で行われている簗漁は、琵琶湖から上ってくる魚を獲

る登り簗です。簗にはカットリ簗、四つ手簗、行灯簗などいくつか種

類がありますが、現在行われている簗の多くはカットリ簗で、下流に

向かって扇状に川をせき止め両岸の方にたくさん水が流れるような構

造になっています。魚は、水の多い方へ寄って行く習性がありますの

で、簗で岸の方へとおびき寄せられて、やがてカットリ口という生け

簀の入り口に水と一緒に流れ込んでしまうという仕組みになっていま

す。そのため、一見魚が勝手に獲れるのを待っていればよいだけのよ

うに見えますが、大雨が降ると増水して簗が流されますし、渇水が続

くと水が干上がって簗が傷みます。川は、日々変化しますのでそれに

併せて管理をしなければならず、常に見張ってなければなりません。

とはいえ、琵琶湖の沖に出る漁のように船や大きな網が必要なわけで

はなく、一度設置してしまえば先にお話ししたような管理をして行け

ばよいので、高齢になって他の漁が難しくなった漁師さんが引き受け

ておられることも多いようです。

ところで、琵琶湖に流れ込む川には、春先から順番にいろいろな魚

が遡上してきます。一番早いのはウグイで、3月下旬頃から登り始め、

5月頃まで続きます。少し遅れて4月に入ると、メインの漁獲対象であ

るアユが登り始めます。5月になって初夏の頃になるとハスやオイカワ、

もう少し遅れてニゴイなども大挙して上ってきます。これに併せて簗

は設置されます。川によって設置の時期はいろいろですが、代表的な

安曇川の簗では3月の終わりか4月の初め頃に簗が設置され、アユの禁

漁期が近づく7月の終わりか8月の初め頃まで行われます。簗で獲れる

アユは、川で生活することができるように育ってから上ってきますの

で、放流用の種苗としてそのまま使われることが多かったのですが、

近年では食用や養殖種苗として出荷されることも多くなりました。

続きを読む

滋賀の環境学習メールマガジン(2016.3.18 発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 3月から5月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------------------------------

簗漁

簗(ヤナ)というと一般には秋口川の流れを竹のすのこで受けて、上

流から下ってくるアユを獲る下り簗を思い浮かべる方が多いかもしれ

ません。こちらは漁とは言っても、観光客を相手にしたものが多く、

郡上八幡の観光ヤナなどが有名です。

一方、滋賀県で行われている簗漁は、琵琶湖から上ってくる魚を獲

る登り簗です。簗にはカットリ簗、四つ手簗、行灯簗などいくつか種

類がありますが、現在行われている簗の多くはカットリ簗で、下流に

向かって扇状に川をせき止め両岸の方にたくさん水が流れるような構

造になっています。魚は、水の多い方へ寄って行く習性がありますの

で、簗で岸の方へとおびき寄せられて、やがてカットリ口という生け

簀の入り口に水と一緒に流れ込んでしまうという仕組みになっていま

す。そのため、一見魚が勝手に獲れるのを待っていればよいだけのよ

うに見えますが、大雨が降ると増水して簗が流されますし、渇水が続

くと水が干上がって簗が傷みます。川は、日々変化しますのでそれに

併せて管理をしなければならず、常に見張ってなければなりません。

とはいえ、琵琶湖の沖に出る漁のように船や大きな網が必要なわけで

はなく、一度設置してしまえば先にお話ししたような管理をして行け

ばよいので、高齢になって他の漁が難しくなった漁師さんが引き受け

ておられることも多いようです。

ところで、琵琶湖に流れ込む川には、春先から順番にいろいろな魚

が遡上してきます。一番早いのはウグイで、3月下旬頃から登り始め、

5月頃まで続きます。少し遅れて4月に入ると、メインの漁獲対象であ

るアユが登り始めます。5月になって初夏の頃になるとハスやオイカワ、

もう少し遅れてニゴイなども大挙して上ってきます。これに併せて簗

は設置されます。川によって設置の時期はいろいろですが、代表的な

安曇川の簗では3月の終わりか4月の初め頃に簗が設置され、アユの禁

漁期が近づく7月の終わりか8月の初め頃まで行われます。簗で獲れる

アユは、川で生活することができるように育ってから上ってきますの

で、放流用の種苗としてそのまま使われることが多かったのですが、

近年では食用や養殖種苗として出荷されることも多くなりました。

続きを読む

ふなずし学習の指導者が集まりました!

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

先日の2/21(日) 「環境学習指導者実践交流会」として、”ふなずし学習指導者交流会”を行いましたので、その様子を紹介します。

滋賀ではなじみ深い「ふなずし」ですが、最近は漬けている家も少なくなり、また価格も高いこともあって、食べる機会が減っています。

さらに、子どもが食する機会はどうかと言いますと、都市部の子どもはほとんどなく、保護者の方に「ふなずしはくさいでぇ~、あんなんよう食べへんわ」と刷り込まれていることが多いようです。

そのような状況から、滋賀大学大学院で学ぶ現職教員の中村先生が、滋賀県内8小学校でふなずしを漬けられ、その学習効果を研究しておられます。

今回、その関係者を始めとしてふなずし学習に興味のある方が琵琶湖博物館に集まっていただき、その学習について話し合う機会を設けました。

まずは、環境学習センター所長桑原からの挨拶です。

ふなずしとなると、その歴史や漬け方などに興味が行きがちですが、今回はその学習を通して、子どもたちがどのように変化したか、地域の方との関わりはどうであったかなど、「学習」に視点をおいて実施しています。

※ちなみに、ふなずしの歴史については、今回の直前1/30に公開座談会「ふなずしの歴史が変わる」を実施しています。

こちらはこちらで、大変興味ある座談会でした。

今回の中心、中村先生。

県内の8小学校で、琵琶湖の鮒の授業や、地域人材(地域にはふなずしを漬けておられる名人級の方が必ずおられるんです)に学校でふなずしを漬けてもらう授業、ふなずしオープンの授業など、学校と連携を作って進めてこられました。

ふなずし職人を育成するのではなく、ふなずしの学習を通して、「郷土の文化や環境を大切にする心情を養うこと」を目的に進めてこられた中村先生の思いもあって、今回の交流会が実施できました。

~ふなずし学習の概要~

■各学校での学習の流れ

1.琵琶湖の魚や琵琶湖八珍、湖魚料理、ふなずしなどの学習

2.ふなずしを実際に漬ける学習(地元の名人が指導しながら)

3.ふなずし試食・おもてなし(地域の人や名人などに食べてもらう)

4.まとめ(ふなずし以外の琵琶湖八珍を知ることも)

(研究として、前後にアンケートを行っておられます)

■ふなずしを漬ける喜び

・自分が漬けて食べる喜び

・人にふるまい、食べてもらえる喜び

子どもたちには、特に2つ目を強調して学習に取り組んでおられます。

■各学校での工夫や特徴

ふなずしを漬けるだけでない、学習の発展や地域とのつながり、他の学習との連携などを、今回発表してもらい、それぞれの参考にしたり、これからのふなずし学習の課題とします。

■今回取り組まれた小学校

・長浜市立速水小学校

・長浜市立湯田小学校

・彦根市立稲枝北小学校

・豊郷町立日栄小学校

・守山市立中洲小学校

・守山市立吉身小学校

・草津市立常盤小学校

・草津市立渋川小学校

■それから地域の活動で漬けてくださっている団体さんから

・びわっこ大使

・アイキッズ

・下之郷遺跡GOキッズ

が今回参加してくださいました。

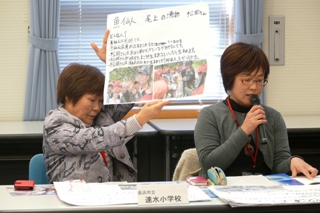

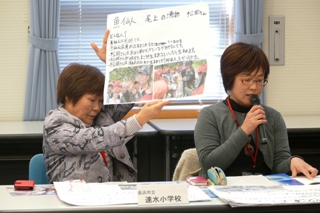

長浜市立速水小学校さん

田んぼの水の源流での自然観察や琵琶湖の漁師さんによるお話、ゆりかご水田での鮒の稚魚を放流、うみのこ乗船など総合的に進められました。

ゆりかご水田で収穫したお米を家庭科で試食し、近隣のイオンでお米の販売(学習の説明や和太鼓の演奏も)にまで発展されました。

保護者の方にもふなずしを振る舞い、「美味しいよ」と言ってもらえる場も作られたそうです。

地域名人の方もふなずし作りを子どもたちがとても喜んでもらえたことをうれしそうに話してくださいました。

今回はコメンテーターとして、びわこ成蹊スポーツ大学 嘉田学長、滋賀大学名誉教授の川嶋先生、京都精華大学の堀越先生が参加してくださいました。

嘉田学長

「率直な子どもの言葉をぜひ引き出して欲しい」

長浜市立湯田小学校さん

元々地元であった子どもと、引っ越してきた子どもと多様な感覚がある小学校で、だからこそ環境や命の大切さを伝えたいとふなずし学習に取り組まれました。

自然観察で採れた鮒の稚魚の存在を疑問に思ったことを、ふなずし作りへつなげられました。

また、漁師さんから「琵琶湖が泣いている」と聞いて、ゴミ拾いを始めたり、湖魚を販売したり、地域の人とのふなずし交流会を開いたりされました。

ふなずしの良さを、「伝統食・昔の人の知恵」と子どもたちが考えたそうです。

地域ゲストの方からは、生き物、食、地域、川の全てを子どもたちの学習へつなげられたのが素晴らしいとコメントがありました。

彦根市立稲枝北小学校さん

すぐ近くに琵琶湖がある小学校。身近な河川や田んぼ、琵琶湖で実際に体験し感じたり、フローティングスクールだけでなく、琵琶湖の問題を考えたりしながら、子ども個人それぞれがテーマを研究していく総合学習を実施されました。

また、滋賀短大の先生に来ていただいて、ふなずしが不得意な子どもも食べられるパスタを考案してもらい、全ての子どもが美味しく食べる機会を作られました。

豊郷町立日枝小学校さんは、先生方が実際に投網を打ってアユの佃煮を作ったり、イシガイやシジミを採って味噌汁にしたり、打ち豆汁を作ったり、さらにふなずしの飯をクッキーにされたりと、食を大切にこの学習を進められたとのことです。

滋賀大学名誉教授の川嶋先生

「田んぼやフナとの出会い、だけでなく、人の出会いが学習である」

守山市立中洲小学校さん

歩いて2分で野洲川がある小学校で、地域の漁師さんに船に乗せてもらい野洲川を体験したり、4年生は田舟に乗ったり、葦の学習を行っておられます。5年生はお米の栽培をして、近くのおうみんちで販売もしておられます。

そして、この地域にはすし切り神事がある下新川神社があり、子どもたちも比較的ふなずしに慣れており、ふなずしに対する抵抗もなく、樽開けの際には、パクパクパクパク試食していたそうです。

道徳の単元でも、ふるさとをテーマに学習し、ふなずしを地域の方にふるまわれたそうです。

3学期には、琵琶湖を守るためにというテーマで考え、固有種、水、外来種、葦群落について調べ学習を進めておられます。

普段から食べている子どもが多く、いつも食べているふなずしと比べて美味しいと感じていたそうです。

京都精華大学の堀越先生

「普段から食べていることで、今の子どもでもふなずしを味わう感性をちゃんと持っているが分かりとてもうれしい」

守山市立吉身小学校さん

学区内に下之郷遺跡があり、下之郷遺跡のボランティアグループの方と歴史学習を行いながら進められています。

古代米の赤米の田植えから稲刈りまで実施し、ふなずし作りも行われました。

ふなずし作りでは、地域の漁師の戸田さんにご協力いただいたそうです。

吉身小学校でふなずし作りを指導された漁師の戸田さん

「琵琶湖の漁師を代表して、今回の取り組みに感謝したいです。ありがとうございます。子どもがふなずしを口にする機会を持ってくださって、皆さんに本当に感謝したいです」

地域の中学生に、体験学習の際にふなずしを食べてもらっているそうです。

子どもの頃に美味しくなくても少しでも体験してもらうことが大事であり、それを伝える機会がふなずし学習であると考えておられるます。

草津市立常盤小学校さん

琵琶湖に近く地域の方からの協力も多い学区だそうですが、その恵まれた地域に住んでいることに気付きにくいこともあり、このふなずし学習を通して、地域の方への感謝を感じて欲しいと取り組まれました。

田植えでは、初めて泥の中に足を入れ、その感覚を話すなど、体験の大切さを感じられました。

塩切りブナを磨く作業では、当初フナを心地よく思っていなかった子どもたちが、磨くことによって青色の輝きを持つことに気づき、意識転換が図られ、フナはきれいだと愛着を持つようになったとのことです。

ふなずしの試食では、ドンドンふなずしを食べて、ここでも体験から子どもたちが変わっていった様子が話されました。

子どもたちは、ネガティブなイメージが実は根拠のないイメージで、体験で変わること。そして、生きものつながりと伝統食や文化のつながり、さらに家族との会話で、おじいさんから受け継いでいるというつながりを感じていたようです。

こちらの地域でも、ふなずし切りの神事をしておられるそうです。さらに夏につけるのではなく、新米の収穫後に漬けられる伝統もあるそうです。

草津市立渋川小学校さん

1年生~6年生までが、いきものをテーマに学習をしておられます。

こちらでは、川魚料理屋さんが講師として、子どもたちにふなずし作りをされ、その学習をカルタにまとめ、地域の方と一緒にカルタ遊びをしながら、地域について学ぶ機会を持たれました。

地域学習でゲスト講師を勤めておられる方からは、「青森県のお母さんが、滋賀の地域学習は素晴らしいとして引っ越して来られた。この学習でもっともっと滋賀の良さを引き出せる」と話されました。

地域でふなずし学習を進めておられる びわっこ大使さん、アイキッズさん、下之郷遺跡GOキッズさん

子どもたちが、ふなずしを作る過程で、地域の人材と出会い、その出会いで地域を好きなるようになること、教育とは共に育つ共育でもあり、大人も一緒に学んでいること、子ども時代の体験がいつか花開く時が来ること、ふなずしを切り口に歴史とつなげていることなどが話されました。

コメンテーターの先生方からは、

・嘉田学長

「地方創生の時代、地域が自信を取り戻す学習がふなずし学習であり、環境学習として身体の外の環境ではなく、内に取り入れる食という本来の環境学習であるのがふなずし学習である。ぜひ県下でふなずし学習が進められることを期待している。」

・川嶋先生

「今回集まってくださった先生方は当たり前のように、地域と子どもたちとつなぎ学習を形づくっておられる。そこが環境学習の難しさでもある。内部おられる先生方の努力を大事にして、ふなずし学習を広めていって欲しい。今後継続していけるかは、学校全体の組織で進めて行けるようにできるかである。」

・堀越先生

「発酵食は、癖があり不思議な味であるが、何回か食べているうちに感覚が変わってくる。地域の味を知ることは、生きていく上で一番の拠り所になる、生きていく力になることである。その力を子どもたちに付けて行って欲しい。また、ふなずしは生ものと捉えられているが、ふなずしは基本、雑菌を除去するものであり、安全である。発酵させていると捉えて欲しい。」

との言葉をいただきました。

終了後、皆さんとふなずし談義で交流を深めて、ハイチーズ。

今回の交流会を通じて、ふなずしを切り口に様々な学習の展開が図られながら、子どもたちが育っていることがよくわかりました。

簡単にまとめることは今回の目的ではありませんが、体験の重要性や、地域の人々との関わり、感謝やふるまう気持ちの醸成など、前述したふなずし作りを学ぶ学習ではなく、そこから子どもたちが育つ学習づくりが各現場で実践されています。

今後、このような学習が広がり、学校を通して、子どもたち、地域の人が育つことを期待しています。

先日の2/21(日) 「環境学習指導者実践交流会」として、”ふなずし学習指導者交流会”を行いましたので、その様子を紹介します。

滋賀ではなじみ深い「ふなずし」ですが、最近は漬けている家も少なくなり、また価格も高いこともあって、食べる機会が減っています。

さらに、子どもが食する機会はどうかと言いますと、都市部の子どもはほとんどなく、保護者の方に「ふなずしはくさいでぇ~、あんなんよう食べへんわ」と刷り込まれていることが多いようです。

そのような状況から、滋賀大学大学院で学ぶ現職教員の中村先生が、滋賀県内8小学校でふなずしを漬けられ、その学習効果を研究しておられます。

今回、その関係者を始めとしてふなずし学習に興味のある方が琵琶湖博物館に集まっていただき、その学習について話し合う機会を設けました。

まずは、環境学習センター所長桑原からの挨拶です。

ふなずしとなると、その歴史や漬け方などに興味が行きがちですが、今回はその学習を通して、子どもたちがどのように変化したか、地域の方との関わりはどうであったかなど、「学習」に視点をおいて実施しています。

※ちなみに、ふなずしの歴史については、今回の直前1/30に公開座談会「ふなずしの歴史が変わる」を実施しています。

こちらはこちらで、大変興味ある座談会でした。

今回の中心、中村先生。

県内の8小学校で、琵琶湖の鮒の授業や、地域人材(地域にはふなずしを漬けておられる名人級の方が必ずおられるんです)に学校でふなずしを漬けてもらう授業、ふなずしオープンの授業など、学校と連携を作って進めてこられました。

ふなずし職人を育成するのではなく、ふなずしの学習を通して、「郷土の文化や環境を大切にする心情を養うこと」を目的に進めてこられた中村先生の思いもあって、今回の交流会が実施できました。

~ふなずし学習の概要~

■各学校での学習の流れ

1.琵琶湖の魚や琵琶湖八珍、湖魚料理、ふなずしなどの学習

2.ふなずしを実際に漬ける学習(地元の名人が指導しながら)

3.ふなずし試食・おもてなし(地域の人や名人などに食べてもらう)

4.まとめ(ふなずし以外の琵琶湖八珍を知ることも)

(研究として、前後にアンケートを行っておられます)

■ふなずしを漬ける喜び

・自分が漬けて食べる喜び

・人にふるまい、食べてもらえる喜び

子どもたちには、特に2つ目を強調して学習に取り組んでおられます。

■各学校での工夫や特徴

ふなずしを漬けるだけでない、学習の発展や地域とのつながり、他の学習との連携などを、今回発表してもらい、それぞれの参考にしたり、これからのふなずし学習の課題とします。

■今回取り組まれた小学校

・長浜市立速水小学校

・長浜市立湯田小学校

・彦根市立稲枝北小学校

・豊郷町立日栄小学校

・守山市立中洲小学校

・守山市立吉身小学校

・草津市立常盤小学校

・草津市立渋川小学校

■それから地域の活動で漬けてくださっている団体さんから

・びわっこ大使

・アイキッズ

・下之郷遺跡GOキッズ

が今回参加してくださいました。

長浜市立速水小学校さん

田んぼの水の源流での自然観察や琵琶湖の漁師さんによるお話、ゆりかご水田での鮒の稚魚を放流、うみのこ乗船など総合的に進められました。

ゆりかご水田で収穫したお米を家庭科で試食し、近隣のイオンでお米の販売(学習の説明や和太鼓の演奏も)にまで発展されました。

保護者の方にもふなずしを振る舞い、「美味しいよ」と言ってもらえる場も作られたそうです。

地域名人の方もふなずし作りを子どもたちがとても喜んでもらえたことをうれしそうに話してくださいました。

今回はコメンテーターとして、びわこ成蹊スポーツ大学 嘉田学長、滋賀大学名誉教授の川嶋先生、京都精華大学の堀越先生が参加してくださいました。

嘉田学長

「率直な子どもの言葉をぜひ引き出して欲しい」

長浜市立湯田小学校さん

元々地元であった子どもと、引っ越してきた子どもと多様な感覚がある小学校で、だからこそ環境や命の大切さを伝えたいとふなずし学習に取り組まれました。

自然観察で採れた鮒の稚魚の存在を疑問に思ったことを、ふなずし作りへつなげられました。

また、漁師さんから「琵琶湖が泣いている」と聞いて、ゴミ拾いを始めたり、湖魚を販売したり、地域の人とのふなずし交流会を開いたりされました。

ふなずしの良さを、「伝統食・昔の人の知恵」と子どもたちが考えたそうです。

地域ゲストの方からは、生き物、食、地域、川の全てを子どもたちの学習へつなげられたのが素晴らしいとコメントがありました。

彦根市立稲枝北小学校さん

すぐ近くに琵琶湖がある小学校。身近な河川や田んぼ、琵琶湖で実際に体験し感じたり、フローティングスクールだけでなく、琵琶湖の問題を考えたりしながら、子ども個人それぞれがテーマを研究していく総合学習を実施されました。

また、滋賀短大の先生に来ていただいて、ふなずしが不得意な子どもも食べられるパスタを考案してもらい、全ての子どもが美味しく食べる機会を作られました。

豊郷町立日枝小学校さんは、先生方が実際に投網を打ってアユの佃煮を作ったり、イシガイやシジミを採って味噌汁にしたり、打ち豆汁を作ったり、さらにふなずしの飯をクッキーにされたりと、食を大切にこの学習を進められたとのことです。

滋賀大学名誉教授の川嶋先生

「田んぼやフナとの出会い、だけでなく、人の出会いが学習である」

守山市立中洲小学校さん

歩いて2分で野洲川がある小学校で、地域の漁師さんに船に乗せてもらい野洲川を体験したり、4年生は田舟に乗ったり、葦の学習を行っておられます。5年生はお米の栽培をして、近くのおうみんちで販売もしておられます。

そして、この地域にはすし切り神事がある下新川神社があり、子どもたちも比較的ふなずしに慣れており、ふなずしに対する抵抗もなく、樽開けの際には、パクパクパクパク試食していたそうです。

道徳の単元でも、ふるさとをテーマに学習し、ふなずしを地域の方にふるまわれたそうです。

3学期には、琵琶湖を守るためにというテーマで考え、固有種、水、外来種、葦群落について調べ学習を進めておられます。

普段から食べている子どもが多く、いつも食べているふなずしと比べて美味しいと感じていたそうです。

京都精華大学の堀越先生

「普段から食べていることで、今の子どもでもふなずしを味わう感性をちゃんと持っているが分かりとてもうれしい」

守山市立吉身小学校さん

学区内に下之郷遺跡があり、下之郷遺跡のボランティアグループの方と歴史学習を行いながら進められています。

古代米の赤米の田植えから稲刈りまで実施し、ふなずし作りも行われました。

ふなずし作りでは、地域の漁師の戸田さんにご協力いただいたそうです。

吉身小学校でふなずし作りを指導された漁師の戸田さん

「琵琶湖の漁師を代表して、今回の取り組みに感謝したいです。ありがとうございます。子どもがふなずしを口にする機会を持ってくださって、皆さんに本当に感謝したいです」

地域の中学生に、体験学習の際にふなずしを食べてもらっているそうです。

子どもの頃に美味しくなくても少しでも体験してもらうことが大事であり、それを伝える機会がふなずし学習であると考えておられるます。

草津市立常盤小学校さん

琵琶湖に近く地域の方からの協力も多い学区だそうですが、その恵まれた地域に住んでいることに気付きにくいこともあり、このふなずし学習を通して、地域の方への感謝を感じて欲しいと取り組まれました。

田植えでは、初めて泥の中に足を入れ、その感覚を話すなど、体験の大切さを感じられました。

塩切りブナを磨く作業では、当初フナを心地よく思っていなかった子どもたちが、磨くことによって青色の輝きを持つことに気づき、意識転換が図られ、フナはきれいだと愛着を持つようになったとのことです。

ふなずしの試食では、ドンドンふなずしを食べて、ここでも体験から子どもたちが変わっていった様子が話されました。

子どもたちは、ネガティブなイメージが実は根拠のないイメージで、体験で変わること。そして、生きものつながりと伝統食や文化のつながり、さらに家族との会話で、おじいさんから受け継いでいるというつながりを感じていたようです。

こちらの地域でも、ふなずし切りの神事をしておられるそうです。さらに夏につけるのではなく、新米の収穫後に漬けられる伝統もあるそうです。

草津市立渋川小学校さん

1年生~6年生までが、いきものをテーマに学習をしておられます。

こちらでは、川魚料理屋さんが講師として、子どもたちにふなずし作りをされ、その学習をカルタにまとめ、地域の方と一緒にカルタ遊びをしながら、地域について学ぶ機会を持たれました。

地域学習でゲスト講師を勤めておられる方からは、「青森県のお母さんが、滋賀の地域学習は素晴らしいとして引っ越して来られた。この学習でもっともっと滋賀の良さを引き出せる」と話されました。

地域でふなずし学習を進めておられる びわっこ大使さん、アイキッズさん、下之郷遺跡GOキッズさん

子どもたちが、ふなずしを作る過程で、地域の人材と出会い、その出会いで地域を好きなるようになること、教育とは共に育つ共育でもあり、大人も一緒に学んでいること、子ども時代の体験がいつか花開く時が来ること、ふなずしを切り口に歴史とつなげていることなどが話されました。

コメンテーターの先生方からは、

・嘉田学長

「地方創生の時代、地域が自信を取り戻す学習がふなずし学習であり、環境学習として身体の外の環境ではなく、内に取り入れる食という本来の環境学習であるのがふなずし学習である。ぜひ県下でふなずし学習が進められることを期待している。」

・川嶋先生

「今回集まってくださった先生方は当たり前のように、地域と子どもたちとつなぎ学習を形づくっておられる。そこが環境学習の難しさでもある。内部おられる先生方の努力を大事にして、ふなずし学習を広めていって欲しい。今後継続していけるかは、学校全体の組織で進めて行けるようにできるかである。」

・堀越先生

「発酵食は、癖があり不思議な味であるが、何回か食べているうちに感覚が変わってくる。地域の味を知ることは、生きていく上で一番の拠り所になる、生きていく力になることである。その力を子どもたちに付けて行って欲しい。また、ふなずしは生ものと捉えられているが、ふなずしは基本、雑菌を除去するものであり、安全である。発酵させていると捉えて欲しい。」

との言葉をいただきました。

終了後、皆さんとふなずし談義で交流を深めて、ハイチーズ。

今回の交流会を通じて、ふなずしを切り口に様々な学習の展開が図られながら、子どもたちが育っていることがよくわかりました。

簡単にまとめることは今回の目的ではありませんが、体験の重要性や、地域の人々との関わり、感謝やふるまう気持ちの醸成など、前述したふなずし作りを学ぶ学習ではなく、そこから子どもたちが育つ学習づくりが各現場で実践されています。

今後、このような学習が広がり、学校を通して、子どもたち、地域の人が育つことを期待しています。