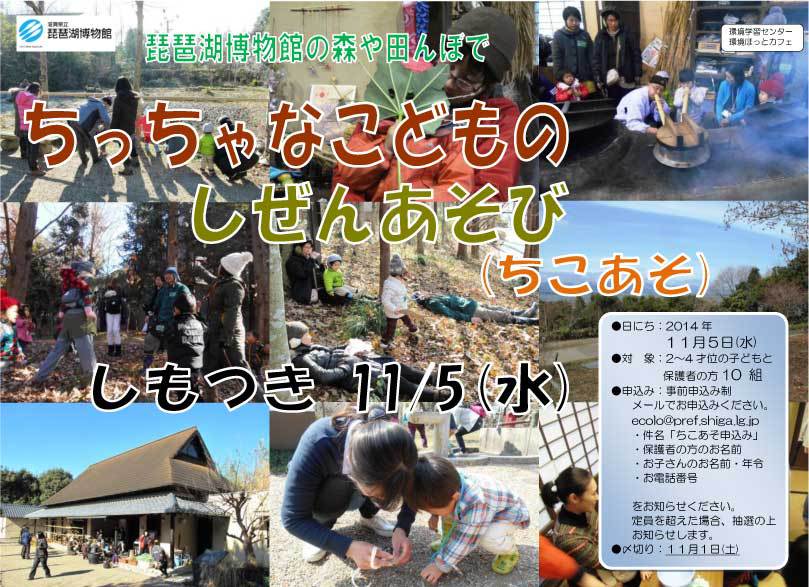

ちっちゃなこどものしぜんあそび(ちこあそ)11月です

こんにちは。今日は3回目のブログ更新の琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

5月、6月、7月と実施しました「ちっちゃなこどものしぜんあそび(ちこあそ)」が、涼しくなった秋、再度活動が始まります。

11月、12月、1月、2月、3月と実施予定です。ぜひご参加ください。

●日にち:2014年11月5日(水)

●対 象:2~4才位の子どもと保護者の方10 組

●申込み:事前申込み制 メールでお申込みください。

ecolo@pref.shiga.lg.jp

・件名「ちこあそ申込み」

・保護者の方のお名前

・お子さんのお名前・年令

・お電話番号

をお知らせください。

定員を超えた場合、抽選の上お知らせします。

●〆切り:11月1日(土)

みなさんと秋の博物館の森や田んぼで遊べるのを楽しみにしています!

11/8は 湖上フォーラム みんなで語る「ふなずし」の歴史 で ふなずしを学ぼう、語ろう、食べよう

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

ふなずしって、「日本のおすしのルーツである」との説と、近頃「いやいやそうじゃないよ」との説があるって知っていました?

えー、ルーツじゃなかったの?と思う方も、そもそもルーツだったの?なんて思う方も、琵琶湖で船に乗って、琵琶湖八珍の料理を楽しみながら、ふなずしについて深めませんか?

この秋、一押しイベントのお知らせです。

◇◇◇湖上フォーラム みんなで語る「ふなずし」の歴史◇◇◇

多くの滋賀県民に親しまれている「ふなずし」は、これまで「すし」の古い形をそのままとどめたものと考えられてきました。しかし、近年研究が進み、これまでとは違った新たな議論が巻き起こっています。そこで、そうした研究の成果の解説を第一線の研究者からわかりやすく解説いただき、近江の地酒と「ふなずし」を始めとする琵琶湖の湖魚料理などを楽しみながら、「ふなずし」の歴史の謎について湖上で語り合うイベントを企画しました。多くの方に楽しんでいただければ幸いです。

・開催日時:2014年11月8日(土曜日) 10時 浜大津港出船 15時30分頃 浜大津港帰港

・開催場所:琵琶湖汽船「ビアンカ」船上 *船のコースは天候によって異なります。

・集合場所・時間: 9時30分 大津港 (大津市浜大津5丁目) 9時50分 乗船

・参加料金:お一人様 8,000円 (乗船料・お食事代込)

・定員:120名

・予約先:琵琶湖汽船株式会社 電話:077-524-5000 (受付:9時~17時)

詳しくはこちら、資料提供とチラシPDFです

http://www.lbm.go.jp/contact/press/pdf/fy2014/141007_2.pdf

ふなずしって、「日本のおすしのルーツである」との説と、近頃「いやいやそうじゃないよ」との説があるって知っていました?

えー、ルーツじゃなかったの?と思う方も、そもそもルーツだったの?なんて思う方も、琵琶湖で船に乗って、琵琶湖八珍の料理を楽しみながら、ふなずしについて深めませんか?

この秋、一押しイベントのお知らせです。

◇◇◇湖上フォーラム みんなで語る「ふなずし」の歴史◇◇◇

多くの滋賀県民に親しまれている「ふなずし」は、これまで「すし」の古い形をそのままとどめたものと考えられてきました。しかし、近年研究が進み、これまでとは違った新たな議論が巻き起こっています。そこで、そうした研究の成果の解説を第一線の研究者からわかりやすく解説いただき、近江の地酒と「ふなずし」を始めとする琵琶湖の湖魚料理などを楽しみながら、「ふなずし」の歴史の謎について湖上で語り合うイベントを企画しました。多くの方に楽しんでいただければ幸いです。

・開催日時:2014年11月8日(土曜日) 10時 浜大津港出船 15時30分頃 浜大津港帰港

・開催場所:琵琶湖汽船「ビアンカ」船上 *船のコースは天候によって異なります。

・集合場所・時間: 9時30分 大津港 (大津市浜大津5丁目) 9時50分 乗船

・参加料金:お一人様 8,000円 (乗船料・お食事代込)

・定員:120名

・予約先:琵琶湖汽船株式会社 電話:077-524-5000 (受付:9時~17時)

詳しくはこちら、資料提供とチラシPDFです

http://www.lbm.go.jp/contact/press/pdf/fy2014/141007_2.pdf

メルマガそよかぜ10/17号です。

だいぶおそくなってしまいましたが、滋賀の環境学習メールマガジンそよかぜきまぐれ号10/17号です。

「新鮮な情報がほしい!」という方は、メルマガのご登録を

(ecolo@pref.shiga.lg.jp へ、メルマガ希望とメールください。すぐに登録しますよ)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2014.10.17発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 10月から11月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

「淡海こどもエコクラブ活動交流会」を12/14(日)に、琵琶湖博物館にて

実施します。1年間のこどもたちの活動発表や、お楽しみプログラムな

ど、楽しんで学んで刺激いっぱいの1日です。ぜひご予定ください。

この機会に新規登録も受付中です。

(詳しくは環境学習センターへお問い合わせください)

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------

バイカル湖の遊泳魚

バイカル湖シリーズ第5弾、最終回はバイカル湖にすむ遊泳性魚類です。

バイカル湖には、サケの仲間やコイの仲間などの遊泳性魚類も生息して

います。そのなかには、ユーラシア大陸に広く分布する種類も多いので

すが、サケ科コレゴヌス属に含まれ、オームリとシグと呼ばれる2種は

バイカル湖に固有の魚類です。特に、オームリは主要な漁獲対象魚と

なっています。主に刺し網で漁獲され、獲れたらすぐに大量の塩の中に

つっ込んで、塩漬けにされていたそうです。冷蔵技術が発達した現在で

は、新鮮なものをルイベにしたりマリネにして食べることもできるよう

になりました。また、釣りの対象魚としても人気があります。船で夜に

沖に出て明かりをともすと遊泳性のヨコエビが集まってきて、それを食

べるためにオームリも集まってきます。これをサビキで釣るのだそうで

す。オームリは食べてよし釣ってよしの魚ですね。もう一つのシグの方

は、オームリよりも大きくなり味もよいことから、高値で取引されてい

ますが、漁獲量はそれほど多くはないようです。これら以外にも、ハリ

ウスと呼ばれるカワヒメマス科(グレイリングと言った方が通りがよいか

もしれません)の魚はバイカル湖の固有亜種で、やはり主に刺し網で漁獲

されます。この魚はバイカル湖で捕れる魚の中でも特に味がよいことで

知られています。私も、初めてバイカル湖に行ったときに食べる機会が

あり、本当においしい魚だと感じました。ただ、残念ながらこのハリウ

ス、近年漁獲量が激減しているそうです。

バイカル湖固有の魚類が人々の生活の糧となっている点は、琵琶湖と

共通しています。また、その固有種が減少傾向にあるというのも琵琶湖

と似ています。世界の古代湖として知られるバイカル湖と琵琶湖、そこ

にすむ生き物たちとうまく共存していく道をみんなで考えていく必要が

ありそうです。

続きを読む

「新鮮な情報がほしい!」という方は、メルマガのご登録を

(ecolo@pref.shiga.lg.jp へ、メルマガ希望とメールください。すぐに登録しますよ)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2014.10.17発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 10月から11月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

「淡海こどもエコクラブ活動交流会」を12/14(日)に、琵琶湖博物館にて

実施します。1年間のこどもたちの活動発表や、お楽しみプログラムな

ど、楽しんで学んで刺激いっぱいの1日です。ぜひご予定ください。

この機会に新規登録も受付中です。

(詳しくは環境学習センターへお問い合わせください)

+---+

| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム

+---+-------------------------------

バイカル湖の遊泳魚

バイカル湖シリーズ第5弾、最終回はバイカル湖にすむ遊泳性魚類です。

バイカル湖には、サケの仲間やコイの仲間などの遊泳性魚類も生息して

います。そのなかには、ユーラシア大陸に広く分布する種類も多いので

すが、サケ科コレゴヌス属に含まれ、オームリとシグと呼ばれる2種は

バイカル湖に固有の魚類です。特に、オームリは主要な漁獲対象魚と

なっています。主に刺し網で漁獲され、獲れたらすぐに大量の塩の中に

つっ込んで、塩漬けにされていたそうです。冷蔵技術が発達した現在で

は、新鮮なものをルイベにしたりマリネにして食べることもできるよう

になりました。また、釣りの対象魚としても人気があります。船で夜に

沖に出て明かりをともすと遊泳性のヨコエビが集まってきて、それを食

べるためにオームリも集まってきます。これをサビキで釣るのだそうで

す。オームリは食べてよし釣ってよしの魚ですね。もう一つのシグの方

は、オームリよりも大きくなり味もよいことから、高値で取引されてい

ますが、漁獲量はそれほど多くはないようです。これら以外にも、ハリ

ウスと呼ばれるカワヒメマス科(グレイリングと言った方が通りがよいか

もしれません)の魚はバイカル湖の固有亜種で、やはり主に刺し網で漁獲

されます。この魚はバイカル湖で捕れる魚の中でも特に味がよいことで

知られています。私も、初めてバイカル湖に行ったときに食べる機会が

あり、本当においしい魚だと感じました。ただ、残念ながらこのハリウ

ス、近年漁獲量が激減しているそうです。

バイカル湖固有の魚類が人々の生活の糧となっている点は、琵琶湖と

共通しています。また、その固有種が減少傾向にあるというのも琵琶湖

と似ています。世界の古代湖として知られるバイカル湖と琵琶湖、そこ

にすむ生き物たちとうまく共存していく道をみんなで考えていく必要が

ありそうです。

続きを読む

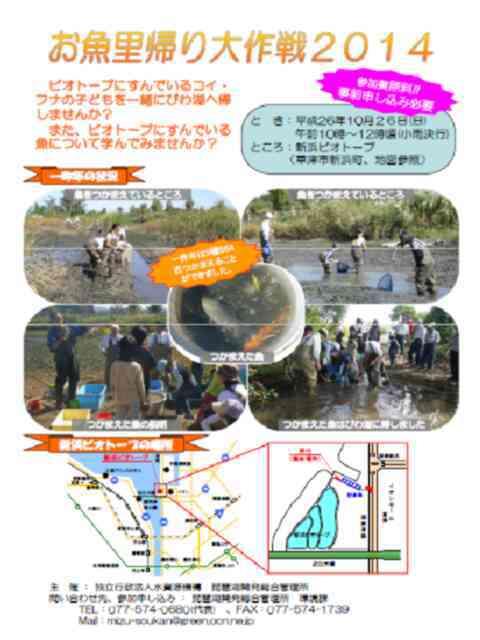

新浜ビオトープでお魚を探そう!

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

近江大橋の東詰め、イオンモール草津の前に、ビオトープがあるのはご存知でしょうか?

実はあるんですね。私は普段近江大橋を自転車から走った時に、ちらっと眺めています。

その新浜ビオトープで、10/26(日)に「お魚里帰り大作戦2014」が実施されます。

新浜ビオトープは、琵琶湖と水路でつながっていて、産卵のために多くの鮒たちが琵琶湖からあがってきていました。

現在、そこで生まれた子どもたちがブラックバスやブルーギルに食べられることなく、大きくなっています。

今回は、その大きくなった鮒たちを捕まえて、琵琶湖へ帰そうというものです。

おととしにも、参加させていただきました。その時の様子はこちら

申込み締切りは、明日10/20までだそうですので、「とったどー!」とやってみたい方はお急ぎください。

PDFファイル等の詳細は、こちら「水資源機構 琵琶湖開発総合管理所」さんへ

http://www.water.go.jp/kansai/biwako/html/news/14100601/14100601.pdf

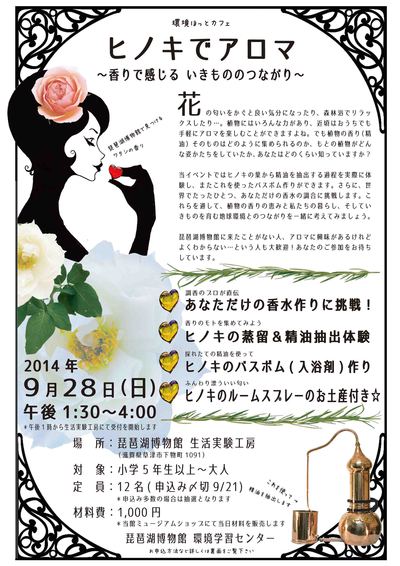

琵琶湖博物館で香りのイベント「ヒノキでアロマ ~香りで感じる いきもののつながり~」を開催しました

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターの布川です。今日は先月末に琵琶湖博物館で開催した香りのイベント「ヒノキでアロマ ~香りで感じる いきもののつながり~」についてご紹介します。

今回はヒノキの葉から精油(香りのもと)を抽出する過程を体験し、またこれを使ったバスボム(入浴剤)作りをしました。さらに世界でたったひとつのオリジナル香水の調合にも挑戦し、これらを通して植物の香りの恵みと私たちの暮らし、そしていきものを育む地球環境とのつながりについて考える内容となりました。

▼ イベント告知チラシ。今回のイベントには定員12名を大きく上回る多くの方にお申込みいただき、抽選となりました。昨今のアロマ人気と、精油の蒸留体験ができるという珍しさからか、男女とも幅広い年代の方に興味を持っていただけました。

▼ 会場は博物館の森の中にある生活実験工房。普段は閉まっていますが、四季折々の田んぼ行事や昔の暮らしを体験できる懐かしい雰囲気の建物です。

▼ 来場した人から順に、会場周辺の田んぼや森で採れた植物を用いた香り当てクイズに挑戦。葉っぱをちぎってティーバッグに入れ、香りをかいで何の植物か答えてもらいました。ちなみにこの日用意したのはヨモギ、ハッカ、ユズ、レモングラス、クスノキ、クロモジの6種類。

▼ 参加者一人ひとりに好きな香りを挙げてもらい(線香、炊きたてのご飯、オレンジ、コーヒーetc.)、もしもそれらの香りがなくなったら私たちの暮らしはどうなるか?何か困り事は出てくるだろうか?と皆で考えました。

(公社)日本アロマ環境協会サイトより画像を引用

▼ 次に、植物は何のために芳香物質を発しているのかを学びました。

(公社)日本アロマ環境協会サイトより画像を引用

植物の香りには、

・ 鳥や昆虫を引き寄せ、受粉を促進したり、種子を遠くへ運んでもらう誘引効果

・ 苦味などで虫や鳥を追い払い、食べられないようにする忌避効果

・ 有害な菌やカビ等から身を守る抗菌効果

・ 他の植物との生存競争に勝つため、その種子の発芽や成長を止めたり抑えたりする調整効果

・ 汗のように芳香物質をよく蒸発させ自らを冷却し、強い太陽の熱から身を守る働き

……等々があり、アロマテラピーでは植物の作り出す精油(香りのもと)が持つこうした有用な働きを、人間が分け与えてもらっていると言えます。植物がちゃんと香るためには、植物が育つ環境も大事にしていく必要がありますね。

▼ ヒノキの葉の精油づくりや、良い匂いがする樹木について教えてくださったOMBK 特定非営利活動法人 おうみ木質バイオマス利用研究会の寺尾先生。この翌日から放送開始のNHK朝ドラ「マッサン」のウィスキーの香りなど旬な話題を織り交ぜつつ、楽しくお話ししていただきました。

▼ 集めたヒノキの葉を細かくちぎって蒸留器に入れ、水蒸気蒸留法で精油(香りのモト)を抽出します。

▼ この蒸留器、ポルトガル製なんですって。玉葱のような愛らしいフォルムに皆さん釘付けでした。会場中がヒノキの葉の甘く優しい香りに包まれています。

▼ フラスコ表面に浮いている黄色いものが精油で、その下は芳香蒸留水です。大量の葉っぱから採れる精油は数mlとごく僅かで、とっっても貴重なものなのです。写真右端に写っている小瓶に精油を入れ、早速アロマグッズ作りに使えるようにします。

▼ 採れたての精油(上記)を用いてバスボム(入浴剤)作り。まずはクエン酸、あら塩、重曹をそれぞれ量ってビニール袋に入れます。次に、ヒノキの精油と相性がいい精油を組み合わせて好みの香りを付け、まんまるに丸めて固めたら完成!これはバスタイムが楽しくなりますね。

▼ 精油使用法の基本やバスボム作り、オリジナル香水作りを教えてくださったアロマセラピストの村山先生。

▼ 調香のコツをプロに教わりながら、世界でたったひとつのオリジナル香水の調合に挑戦。皆さん真剣そのものです。

完成後に香水のタイトルを考えて一人ずつ発表。「美魔女」「夜遊び」「MYSELF」「クリエイティブ・ラヴ」「はじけるラムネ」「また会いたい」……等々、遊び心溢れるネーミングが飛び出しました。お互いの香水をかいで、素敵な香りに感心したり意外性があって驚いたりと、とっても盛り上がりました。

▼ 精油抽出の際に採れた芳香蒸留水をボトル詰めにして、参加者の皆さんへのお土産にしました。ルームスプレーとして楽しんでいただけます。

当イベントに参加して精油を採る方法に興味を持った人、自分で思い描いた香水が作れて楽しかった、植物と香りのことをもっと深く知りたくなったという人が多く、これを機に身のまわりの自然に目を向ける方が増えたならこんなに嬉しいことはありません。大好評につき第2弾、あるかもしれません。次は何をしようか、今からわくわくします。

☆ おわり ☆

今回はヒノキの葉から精油(香りのもと)を抽出する過程を体験し、またこれを使ったバスボム(入浴剤)作りをしました。さらに世界でたったひとつのオリジナル香水の調合にも挑戦し、これらを通して植物の香りの恵みと私たちの暮らし、そしていきものを育む地球環境とのつながりについて考える内容となりました。

▼ イベント告知チラシ。今回のイベントには定員12名を大きく上回る多くの方にお申込みいただき、抽選となりました。昨今のアロマ人気と、精油の蒸留体験ができるという珍しさからか、男女とも幅広い年代の方に興味を持っていただけました。

▼ 会場は博物館の森の中にある生活実験工房。普段は閉まっていますが、四季折々の田んぼ行事や昔の暮らしを体験できる懐かしい雰囲気の建物です。

▼ 来場した人から順に、会場周辺の田んぼや森で採れた植物を用いた香り当てクイズに挑戦。葉っぱをちぎってティーバッグに入れ、香りをかいで何の植物か答えてもらいました。ちなみにこの日用意したのはヨモギ、ハッカ、ユズ、レモングラス、クスノキ、クロモジの6種類。

▼ 参加者一人ひとりに好きな香りを挙げてもらい(線香、炊きたてのご飯、オレンジ、コーヒーetc.)、もしもそれらの香りがなくなったら私たちの暮らしはどうなるか?何か困り事は出てくるだろうか?と皆で考えました。

(公社)日本アロマ環境協会サイトより画像を引用

▼ 次に、植物は何のために芳香物質を発しているのかを学びました。

(公社)日本アロマ環境協会サイトより画像を引用

植物の香りには、

・ 鳥や昆虫を引き寄せ、受粉を促進したり、種子を遠くへ運んでもらう誘引効果

・ 苦味などで虫や鳥を追い払い、食べられないようにする忌避効果

・ 有害な菌やカビ等から身を守る抗菌効果

・ 他の植物との生存競争に勝つため、その種子の発芽や成長を止めたり抑えたりする調整効果

・ 汗のように芳香物質をよく蒸発させ自らを冷却し、強い太陽の熱から身を守る働き

……等々があり、アロマテラピーでは植物の作り出す精油(香りのもと)が持つこうした有用な働きを、人間が分け与えてもらっていると言えます。植物がちゃんと香るためには、植物が育つ環境も大事にしていく必要がありますね。

▼ ヒノキの葉の精油づくりや、良い匂いがする樹木について教えてくださったOMBK 特定非営利活動法人 おうみ木質バイオマス利用研究会の寺尾先生。この翌日から放送開始のNHK朝ドラ「マッサン」のウィスキーの香りなど旬な話題を織り交ぜつつ、楽しくお話ししていただきました。

▼ 集めたヒノキの葉を細かくちぎって蒸留器に入れ、水蒸気蒸留法で精油(香りのモト)を抽出します。

▼ この蒸留器、ポルトガル製なんですって。玉葱のような愛らしいフォルムに皆さん釘付けでした。会場中がヒノキの葉の甘く優しい香りに包まれています。

▼ フラスコ表面に浮いている黄色いものが精油で、その下は芳香蒸留水です。大量の葉っぱから採れる精油は数mlとごく僅かで、とっっても貴重なものなのです。写真右端に写っている小瓶に精油を入れ、早速アロマグッズ作りに使えるようにします。

▼ 採れたての精油(上記)を用いてバスボム(入浴剤)作り。まずはクエン酸、あら塩、重曹をそれぞれ量ってビニール袋に入れます。次に、ヒノキの精油と相性がいい精油を組み合わせて好みの香りを付け、まんまるに丸めて固めたら完成!これはバスタイムが楽しくなりますね。

▼ 精油使用法の基本やバスボム作り、オリジナル香水作りを教えてくださったアロマセラピストの村山先生。

▼ 調香のコツをプロに教わりながら、世界でたったひとつのオリジナル香水の調合に挑戦。皆さん真剣そのものです。

完成後に香水のタイトルを考えて一人ずつ発表。「美魔女」「夜遊び」「MYSELF」「クリエイティブ・ラヴ」「はじけるラムネ」「また会いたい」……等々、遊び心溢れるネーミングが飛び出しました。お互いの香水をかいで、素敵な香りに感心したり意外性があって驚いたりと、とっても盛り上がりました。

▼ 精油抽出の際に採れた芳香蒸留水をボトル詰めにして、参加者の皆さんへのお土産にしました。ルームスプレーとして楽しんでいただけます。

当イベントに参加して精油を採る方法に興味を持った人、自分で思い描いた香水が作れて楽しかった、植物と香りのことをもっと深く知りたくなったという人が多く、これを機に身のまわりの自然に目を向ける方が増えたならこんなに嬉しいことはありません。大好評につき第2弾、あるかもしれません。次は何をしようか、今からわくわくします。

☆ おわり ☆