はじめてのシカ肉 開催しました!

こんばんは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

先日からお知らせしていました「はじめてのシカ肉」、実施しましたので、報告です!

朽木の道の駅に集合して、まずはみんなで「朽木ゴールドもみじ」さんへ。

こちらでは捕獲した鹿の解体を行っておられます。

松葉さんにお話を伺い、解体された鹿肉をどのように精肉するのか、実際を見せてもらいながらお話を聞きました。

初めて鹿肉の生肉を見てびっくりする参加者もありましたが、松葉さんの「命をいただいて、いかに無駄を出さないように、食べてもらえるように捌くか、命の大事さを常に考えています」との言葉を聞いて、普段の食事は全て命を得ていることに改めて気づきました。

滋賀では獣害対策として、多くの鹿が捕られていますが、ほとんどが食用に利用されず、廃棄物として処分されている状況です。松葉さんも何とかしたいと考えておられ、私たちもそのことを知り、今回の企画となった背景もあります。

松葉さんが作られた鹿肉のコンフィもいただきました。

今まで食べたコンフィはジューシーなものだったのですが、今回は乾燥させたジャーキー風で、これもまたうまい!

噛むと味が広がります。

会場を移して、森林公園くつきの森へ向かいます。

途中で、鹿を捕る「くくりわな」の実際を見せてもらいました。

獣道を見つけ、鹿が通る流れを判断し、鹿が足を置く場所を推察し、直径12センチのわなを仕掛けます。

文章で書くと簡単ですが、そこには鹿の行動を読み、どのように足を運んでわなのほんの小さな穴に足を入れさせるか、鹿を警戒させずにわなへと導く、猟師さんの経験や読みの全てが集約されています。

多く捕られる方だと、30のわなを仕掛け、ほぼ毎日1頭の鹿を捕獲されているそうです。

お昼前、森林公園くつきの森へ。高島森林体験学校の皆さんの絶大なご協力で、参加者の皆さんと鹿肉ソーセージづくりをしました。

親子で肉をこねて、羊の腸に詰めていく作業。

みんな集中しています。面白く楽しんでいるというより、食への真剣さが伝わってきます。

そしてそして、お昼はみんなが作ったソーセージとロース肉の焼き肉!

ソーセージは、市販のものと全く違う味!臭みもありません。

またロースも、参加者の方から「想像してたものと違う!うまい!」と絶賛です。

お腹がふくれたところで、鹿についてのお話です。

鹿の生態(90kg弱の体で2メートルもジャンプします)、獣害の状況、これからの人間と鹿や野生生物とのつきあい方などをお話ししていただきました。

美味しいお肉、解体場、獣害、猟と断片的な体験がお話でつながってきます。

最後に、大人は、じっくりと鹿猟や鹿肉の流通の実際など、深める時間に、子ども達は屋外で遊びながら鹿の存在を自然の中から見つける時間にしました。

最後に、大人は、じっくりと鹿猟や鹿肉の流通の実際など、深める時間に、子ども達は屋外で遊びながら鹿の存在を自然の中から見つける時間にしました。

参加者の皆さん、ご参加ありがとうございました。大津や草津からの運転お疲れさまでした。

朽木や鹿肉のファンが増えるとうれしいです。

そしてそして、ご協力いただき、開催にあたってご尽力いただいた朽木ゴールドもみじの松葉さん、高島森林体験学校の皆さん、本当にありがとうございました。

先日からお知らせしていました「はじめてのシカ肉」、実施しましたので、報告です!

朽木の道の駅に集合して、まずはみんなで「朽木ゴールドもみじ」さんへ。

こちらでは捕獲した鹿の解体を行っておられます。

松葉さんにお話を伺い、解体された鹿肉をどのように精肉するのか、実際を見せてもらいながらお話を聞きました。

初めて鹿肉の生肉を見てびっくりする参加者もありましたが、松葉さんの「命をいただいて、いかに無駄を出さないように、食べてもらえるように捌くか、命の大事さを常に考えています」との言葉を聞いて、普段の食事は全て命を得ていることに改めて気づきました。

滋賀では獣害対策として、多くの鹿が捕られていますが、ほとんどが食用に利用されず、廃棄物として処分されている状況です。松葉さんも何とかしたいと考えておられ、私たちもそのことを知り、今回の企画となった背景もあります。

松葉さんが作られた鹿肉のコンフィもいただきました。

今まで食べたコンフィはジューシーなものだったのですが、今回は乾燥させたジャーキー風で、これもまたうまい!

噛むと味が広がります。

会場を移して、森林公園くつきの森へ向かいます。

途中で、鹿を捕る「くくりわな」の実際を見せてもらいました。

獣道を見つけ、鹿が通る流れを判断し、鹿が足を置く場所を推察し、直径12センチのわなを仕掛けます。

文章で書くと簡単ですが、そこには鹿の行動を読み、どのように足を運んでわなのほんの小さな穴に足を入れさせるか、鹿を警戒させずにわなへと導く、猟師さんの経験や読みの全てが集約されています。

多く捕られる方だと、30のわなを仕掛け、ほぼ毎日1頭の鹿を捕獲されているそうです。

お昼前、森林公園くつきの森へ。高島森林体験学校の皆さんの絶大なご協力で、参加者の皆さんと鹿肉ソーセージづくりをしました。

親子で肉をこねて、羊の腸に詰めていく作業。

みんな集中しています。面白く楽しんでいるというより、食への真剣さが伝わってきます。

そしてそして、お昼はみんなが作ったソーセージとロース肉の焼き肉!

ソーセージは、市販のものと全く違う味!臭みもありません。

またロースも、参加者の方から「想像してたものと違う!うまい!」と絶賛です。

お腹がふくれたところで、鹿についてのお話です。

鹿の生態(90kg弱の体で2メートルもジャンプします)、獣害の状況、これからの人間と鹿や野生生物とのつきあい方などをお話ししていただきました。

美味しいお肉、解体場、獣害、猟と断片的な体験がお話でつながってきます。

参加者の皆さん、ご参加ありがとうございました。大津や草津からの運転お疲れさまでした。

朽木や鹿肉のファンが増えるとうれしいです。

そしてそして、ご協力いただき、開催にあたってご尽力いただいた朽木ゴールドもみじの松葉さん、高島森林体験学校の皆さん、本当にありがとうございました。

はじめてのシカ肉 もう少し募集です

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと 池田勝です。

募集中の「はじめてのシカ肉」-家族で楽しもう!ジビエ料理から考える、森とシカと人のくらし-

もう少しですが、参加枠がございます。

お早めにお申込みください。

詳しくは、先日の記事をご覧ください。

http://ohminet.shiga-saku.net/e982968.html

※25日(月)は琵琶湖博物館が休館ですので、メール、FAXでお申込みください。

お申込み、お待ちしています。

実は先日、ソーセージ作りを練習してきました。

出来たソーセージは味見どころか、しっかり食べて来ました。

お味の方は、サイコーです。うまいです。鹿肉がこんなに美味しくなるなんて!です。

これなら、食べない方が損です。

ソーセージをさらに薫製にしてみました。

食欲をそそる。いい色でしょ。パリッとして、食感がさらに高まりました。

みんなでシカ肉食べましょう!

募集中の「はじめてのシカ肉」-家族で楽しもう!ジビエ料理から考える、森とシカと人のくらし-

もう少しですが、参加枠がございます。

お早めにお申込みください。

詳しくは、先日の記事をご覧ください。

http://ohminet.shiga-saku.net/e982968.html

※25日(月)は琵琶湖博物館が休館ですので、メール、FAXでお申込みください。

お申込み、お待ちしています。

実は先日、ソーセージ作りを練習してきました。

出来たソーセージは味見どころか、しっかり食べて来ました。

お味の方は、サイコーです。うまいです。鹿肉がこんなに美味しくなるなんて!です。

これなら、食べない方が損です。

ソーセージをさらに薫製にしてみました。

食欲をそそる。いい色でしょ。パリッとして、食感がさらに高まりました。

みんなでシカ肉食べましょう!

第7回 近畿子どもの水辺交流会 in 滋賀 に行ってきました

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

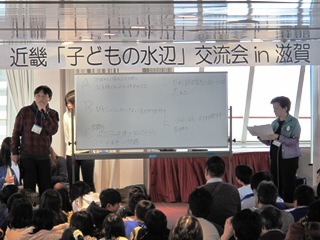

昨日、11/23(土) 大津港と琵琶湖湖上で実施されました「第7回近畿子どもの水辺交流会」に行ってきましたので、様子を紹介します。

(写真いっぱい20枚以上で紹介させていただきます)

まずは、朝9時過ぎに大津市の大津港に近畿各地から350名以上の子どもとサポーター、スタッフが集合しました。

全体が、AからEまでの5つのグループに分かれ、体験や発表を行います。

琵琶湖の船と言えば、環境学習船「うみのこ」。大津港を出港し、湖上でのプランクトン観察や透明度調査などの体験活動を行いました。

県外からの参加者は、琵琶湖の広さにびっくり、うみのこの存在にびっくりの様子でした。

(南湖だけの周遊だったので、「意外と小さいなぁ」という感想もありました。北湖に行ってたら、さすがに驚いてただろうなぁ)

そして、琵琶湖の船と言えば、ビアンカ。こちらでは、日頃水辺などの環境に関わって活動している子どもたちが発表を行いました。

Aグループの子どもたちと、進行やサポートの方々。滋賀県立大学や近畿各地の大学生、NPOスタッフなどが各グループの子どもたちの発表会をつくっています。

ここからは、各発表の様子。

滋賀からは、8団体が発表されました。(すみません、移動博物館とお魚の準備ため山内エコクラブの皆さんの発表が聞けず、写真も撮れずでした)

アイキッズ(エコアイディアキッズびわ湖)さん。

アイキッズさんは、生物多様性アクション大賞2013【大賞&たべよう部門優秀賞】と第6回 全国いい川・いい川づくりワークショップ【入賞】と3つの賞を得られました。

メールマガジン「そよかぜ」でもお知らせしましたが、改めておめでとうございます!

滋賀県産の食にこだわった活動について発表しておられました。

豚、鳥、鹿、猪のなれずしを作っておられるとのこと。

(食べてみたいですね。肉のタンパク質がうま味に変わってるんやろうなぁ。想像するだけでよだれが出ます)

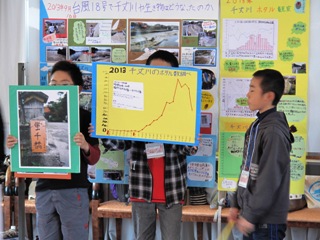

ホタルの学校さん。

昨年度の「淡海こどもエコクラブ活動交流会」では大賞を取られました。

ホタルの保護活動をしておられますが、活動先の千丈川の台風による増水や土砂の流入など、川の変化にも目を向けておられます。

発表では、葦笛の演奏も

こちらの観察記録は、毎日千丈川へ出かけホタルの数を計測されたそうです。

かもんずクラブさん。近江八幡市の加茂町で活動されています。

今回初めてお会いしました。夏休みの自由研究から始まって、活動が広がり、今回発表までされるようになられました。家族で活動しておられます。

会場からの質問や感想の時間も設けられ、発表だけでなく相互交流の機会となっていました。

マキノ東小学校の皆さん。5年生19名で参加されました。

琵琶湖でのカヌー体験や、海津の石積み、大崎の桜など、地域の自然、歴史を学び、地域が好きになっておられる様子が伝わって来ました。

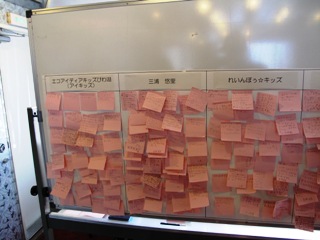

たくさんの付箋。こちらは、発表を聞いた後、会場の参加者が感想やすばらしいと思ったことを書き込んで貼り付けていきます。そこから進行の方が!と思った付箋を取り上げて、皆さんに伝えておられました。

発表の合間には、ポスター見学も行われ、じっくり活動を見ることが出来ます。

TANAKAMIこども環境クラブの皆さん。

地域の生きもの観察から調査活動。琵琶湖での体験活動など広く行われ、子どもたちも低学年から中学生、そして過去の参加者がサポーターとして活動に関わられたりと継続的に活動を行っておられます。

なんと発表の後、「うみのこ」の歌を歌われました。30年近く前にうみのこに乗船した私としは、とても懐かしい気持ちで聞かせてもらいました。

こちらは蒲生野考現倶楽部さん。

環境省のモニタリングサイト1000里地調査や、日野川・野洲川探検などしておられます。

発表もハキハキと、会場に響く声で発表され、活動の自信が伝わりました。

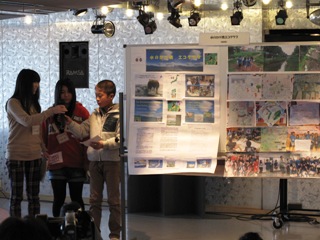

水のかけ橋エコクラブさん。

なんと、海外の子どもたちと交流されています。アジア太平洋青少年環境フォーラムに参加され、英語でコミュニケーションをとりながら、環境活動や各地域のアピールをされ、今でも海外の参加者とメールなどで交流を続けておられるとのこと。滋賀から海外へどんどん発信してくださっています。

発表会の後、全ての子どもたちが集合しての全体交流会。

ファシリテーターは、中村さん(アイキッズ)と小林さん(大学生)、そしてゲストコメンテーターは嘉田知事です。

AからEの各グループで、お題の答えを考え、全体で発表します。

「琵琶湖を守るには、何が一番大事か?」のお題には、各グループから

・地域の人と協力してゴミを拾う。ゴミを捨てないように呼びかける。

・琵琶湖にしかいない生きものを守る。

・ゴミや外来魚問題をポスターを使って知ってもらう。

・琵琶湖は生きているということを忘れない。

・琵琶湖に対する愛する気持ち

という意見が出ました。

これらを受けて、嘉田知事からまとめのお話がなされました。

大切なものの価値は・・・

・モノとしての価値(使用価値)

・ココロの価値(ふれあい価値)

・イノチの価値(存在価値)

「みんなに話そうと思ったことは、ほとんどみんなの答えに表現されているよ」

という知事の言葉で、会場が一体になり、琵琶湖や環境を守っていこうという思いが強くなっていました。

最後は、移動博物館で楽しみ学んだり、

イワトコナマズ、ニゴロブナ、ホンモロコの生態展示で、琵琶湖の固有種をじっくりながめたり、

(この3種、全て美味しい魚ですよね。滋賀からの参加子どもに「ふなずし食べたことある?」と聞いたところ、「美味しくない~」とのことでしたが、子どもの頃は好きでなくても、なぜか大人になるにつれて美味しくなっていくんですよね。)

滋賀の食事文化研究会さんが、アメノイオご飯、エビ豆、コアユの南蛮漬け、セタシジミのみそ汁の試食をたくさんご用意くださり、参加者の皆さんが滋賀の食を味わってくださってました。

来年は、京都で開催とのこと。「また会いましょう!」と解散しました。

参加された子どもたち、サポーターの方々、実行委員会の皆さん、お疲れさまでした。

琵琶湖淀川流域で各活動に触れ、刺激を受けて、さらに活動を高めていく機会になったようです。

さて、12/8には滋賀県のこどもエコクラブの皆さんが集い発表し、交流する「淡海こどもエコクラブ活動交流会」を実施します!

幼児から中学生まで9クラブさんが出席予定です。すばらしい交流になるよう、がんばります!

昨日、11/23(土) 大津港と琵琶湖湖上で実施されました「第7回近畿子どもの水辺交流会」に行ってきましたので、様子を紹介します。

(写真いっぱい20枚以上で紹介させていただきます)

まずは、朝9時過ぎに大津市の大津港に近畿各地から350名以上の子どもとサポーター、スタッフが集合しました。

全体が、AからEまでの5つのグループに分かれ、体験や発表を行います。

琵琶湖の船と言えば、環境学習船「うみのこ」。大津港を出港し、湖上でのプランクトン観察や透明度調査などの体験活動を行いました。

県外からの参加者は、琵琶湖の広さにびっくり、うみのこの存在にびっくりの様子でした。

(南湖だけの周遊だったので、「意外と小さいなぁ」という感想もありました。北湖に行ってたら、さすがに驚いてただろうなぁ)

そして、琵琶湖の船と言えば、ビアンカ。こちらでは、日頃水辺などの環境に関わって活動している子どもたちが発表を行いました。

Aグループの子どもたちと、進行やサポートの方々。滋賀県立大学や近畿各地の大学生、NPOスタッフなどが各グループの子どもたちの発表会をつくっています。

ここからは、各発表の様子。

滋賀からは、8団体が発表されました。(すみません、移動博物館とお魚の準備ため山内エコクラブの皆さんの発表が聞けず、写真も撮れずでした)

アイキッズ(エコアイディアキッズびわ湖)さん。

アイキッズさんは、生物多様性アクション大賞2013【大賞&たべよう部門優秀賞】と第6回 全国いい川・いい川づくりワークショップ【入賞】と3つの賞を得られました。

メールマガジン「そよかぜ」でもお知らせしましたが、改めておめでとうございます!

滋賀県産の食にこだわった活動について発表しておられました。

豚、鳥、鹿、猪のなれずしを作っておられるとのこと。

(食べてみたいですね。肉のタンパク質がうま味に変わってるんやろうなぁ。想像するだけでよだれが出ます)

ホタルの学校さん。

昨年度の「淡海こどもエコクラブ活動交流会」では大賞を取られました。

ホタルの保護活動をしておられますが、活動先の千丈川の台風による増水や土砂の流入など、川の変化にも目を向けておられます。

発表では、葦笛の演奏も

こちらの観察記録は、毎日千丈川へ出かけホタルの数を計測されたそうです。

かもんずクラブさん。近江八幡市の加茂町で活動されています。

今回初めてお会いしました。夏休みの自由研究から始まって、活動が広がり、今回発表までされるようになられました。家族で活動しておられます。

会場からの質問や感想の時間も設けられ、発表だけでなく相互交流の機会となっていました。

マキノ東小学校の皆さん。5年生19名で参加されました。

琵琶湖でのカヌー体験や、海津の石積み、大崎の桜など、地域の自然、歴史を学び、地域が好きになっておられる様子が伝わって来ました。

たくさんの付箋。こちらは、発表を聞いた後、会場の参加者が感想やすばらしいと思ったことを書き込んで貼り付けていきます。そこから進行の方が!と思った付箋を取り上げて、皆さんに伝えておられました。

発表の合間には、ポスター見学も行われ、じっくり活動を見ることが出来ます。

TANAKAMIこども環境クラブの皆さん。

地域の生きもの観察から調査活動。琵琶湖での体験活動など広く行われ、子どもたちも低学年から中学生、そして過去の参加者がサポーターとして活動に関わられたりと継続的に活動を行っておられます。

なんと発表の後、「うみのこ」の歌を歌われました。30年近く前にうみのこに乗船した私としは、とても懐かしい気持ちで聞かせてもらいました。

こちらは蒲生野考現倶楽部さん。

環境省のモニタリングサイト1000里地調査や、日野川・野洲川探検などしておられます。

発表もハキハキと、会場に響く声で発表され、活動の自信が伝わりました。

水のかけ橋エコクラブさん。

なんと、海外の子どもたちと交流されています。アジア太平洋青少年環境フォーラムに参加され、英語でコミュニケーションをとりながら、環境活動や各地域のアピールをされ、今でも海外の参加者とメールなどで交流を続けておられるとのこと。滋賀から海外へどんどん発信してくださっています。

発表会の後、全ての子どもたちが集合しての全体交流会。

ファシリテーターは、中村さん(アイキッズ)と小林さん(大学生)、そしてゲストコメンテーターは嘉田知事です。

AからEの各グループで、お題の答えを考え、全体で発表します。

「琵琶湖を守るには、何が一番大事か?」のお題には、各グループから

・地域の人と協力してゴミを拾う。ゴミを捨てないように呼びかける。

・琵琶湖にしかいない生きものを守る。

・ゴミや外来魚問題をポスターを使って知ってもらう。

・琵琶湖は生きているということを忘れない。

・琵琶湖に対する愛する気持ち

という意見が出ました。

これらを受けて、嘉田知事からまとめのお話がなされました。

大切なものの価値は・・・

・モノとしての価値(使用価値)

・ココロの価値(ふれあい価値)

・イノチの価値(存在価値)

「みんなに話そうと思ったことは、ほとんどみんなの答えに表現されているよ」

という知事の言葉で、会場が一体になり、琵琶湖や環境を守っていこうという思いが強くなっていました。

最後は、移動博物館で楽しみ学んだり、

イワトコナマズ、ニゴロブナ、ホンモロコの生態展示で、琵琶湖の固有種をじっくりながめたり、

(この3種、全て美味しい魚ですよね。滋賀からの参加子どもに「ふなずし食べたことある?」と聞いたところ、「美味しくない~」とのことでしたが、子どもの頃は好きでなくても、なぜか大人になるにつれて美味しくなっていくんですよね。)

滋賀の食事文化研究会さんが、アメノイオご飯、エビ豆、コアユの南蛮漬け、セタシジミのみそ汁の試食をたくさんご用意くださり、参加者の皆さんが滋賀の食を味わってくださってました。

来年は、京都で開催とのこと。「また会いましょう!」と解散しました。

参加された子どもたち、サポーターの方々、実行委員会の皆さん、お疲れさまでした。

琵琶湖淀川流域で各活動に触れ、刺激を受けて、さらに活動を高めていく機会になったようです。

さて、12/8には滋賀県のこどもエコクラブの皆さんが集い発表し、交流する「淡海こどもエコクラブ活動交流会」を実施します!

幼児から中学生まで9クラブさんが出席予定です。すばらしい交流になるよう、がんばります!

ビワマス博士のコラムも好評。環境学習メールマガジンそよかぜ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2013.11.15発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 11月から12月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

滋賀県のこどもエコクラブの「アイキッズ-エコアイディアキッズびわ湖-」

さんが、全国大会で表彰されました!

◇生物多様性アクション大賞2013【大賞&たべよう部門優秀賞のダブル受賞】

http://www.atpress.ne.jp/view/40385

◇第6回 全国いい川・いい川づくりワークショップ【入賞】

http://www.mizukan.or.jp/kawanohi/kawanohi.htm

おめでとうございます!

滋賀の活動が全国で認められたことは、とても嬉しいことですね。

みんなでエコ活動を盛り上げていきましょう!

続きを読む

滋賀の環境学習メールマガジン(2013.11.15発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 11月から12月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

滋賀県のこどもエコクラブの「アイキッズ-エコアイディアキッズびわ湖-」

さんが、全国大会で表彰されました!

◇生物多様性アクション大賞2013【大賞&たべよう部門優秀賞のダブル受賞】

http://www.atpress.ne.jp/view/40385

◇第6回 全国いい川・いい川づくりワークショップ【入賞】

http://www.mizukan.or.jp/kawanohi/kawanohi.htm

おめでとうございます!

滋賀の活動が全国で認められたことは、とても嬉しいことですね。

みんなでエコ活動を盛り上げていきましょう!

続きを読む

ちっちゃなこどものしぜんあそび

こんにちは。琵琶湖博物館環境学習センターのまっちゃです。

2才から4才位の子どもたちと保護者の方と一緒に、琵琶湖博物館の森や生活実験工房で楽しむ、親子遊びの広場を企画しました。

当日受付ですので、お気軽に遊びに来てください。

◇◇◇「ちっちゃなこどものしぜんあそび」◇◇◇

ちっちゃなこどもたち、よっといで。

琵琶湖博物館の森で、自然で遊ぼう。

森には、大きな木やドングリ、葉っぱ、小枝に、いろんな生き物も住んでるよ。まわりには、田んぼやみんながゆっくりできるお家もあるよ。

探検したり、発見したり、走ったり、転がったり、拾ったり、においだり、聞いたりして、みんなの手や目や耳や鼻をびっくりさせるお楽しみがいっぱい。

おとうさんやおかあさんといっしょに、遊びに来てね。まってます。

●日にち:2013年11月20日(水) 、12月18日(水)

(1、2、3月も第3水曜日に実施する予定です。)

●時 間:10:00から12:00

※14:00まで開放していますので、お昼ごはんを持参くださって、午後からも遊ぶことが可能です。

●対 象:2才位から4才位の子どもと保護者 10組

●場 所:琵琶湖博物館 生活実験工房(農家風の建物)、屋外の森など

●受 付:当日の9:30から、琵琶湖博物館 生活実験工房にて受付をします。先着10組です。

●内 容:森や田んぼでの自然遊びや、昔のくらしの体験をします。みんなと一緒に遊んだり、保護者の方と遊んだりして過ごします。

●持ち物:飲み物、暖かく動きやすい格好、着替え、タオルなど(午後も過ごされる場合、お昼ごはん)

●参加費:無料です。受付にて駐車場の無料券もお渡しします。

●お問合せ:琵琶湖博物館 環境学習センター TEL 077-568-4818 FAX 077-568-4850 E-MAIL ecolo@pref.shiga.lg.jp