ミュージアムカフェ "sunQ” レンズのないカメラで撮る、美なる太陽 岡部達平さん

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

いつも自然のことばかりですが、今日はアートな世界のお話です。

1/11(土)、東近江市の「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」で行われましたミュージアムカフェ「"sunQ” レンズのないカメラで撮る、美なる太陽」に参加してきました。

これは、探検の殿堂の企画展「燦SUN 未来へ続く生命の輝き」の企画展関連イベントとして実施されたものです。

普段アートと触れる機会がない私ですので、ちょっと緊張してでしたが、お茶や紅茶、コーヒーなど飲みながら、お互い質問や感想をしゃべりながら気楽に参加できますと聞いて、リラックスして参加させていただきました。

今回の講師は、写真家の岡部達平さん。

高い壁いっぱいに大きく写真が映し出され、それを前にまずは岡部さんご自身のことや、なぜ自作のカメラで撮るようになったかなどをお話しくださいました。

・・・

京都住まいで、一年中歩きながら太陽を撮っています。ただ、きれいに撮れたなぁと思う日は、一年で10日くらい、太陽にも表情がありなかなか良い顔を見せてくれる時はありません。

太陽を撮っているカメラは、デジカメでもなく、アルミ缶に針で穴を開けて、廃材を組み立て、フィルムのユニットを引っ付けた自作のピンホールカメラです。

・・・

見せてもらった所、ねじや鉛筆の跡もついて、いかにも手作り感がたっぷり。こんなんで撮れるんかなぁと、写真素人の私は思うのですが、本来のカメラの仕組みとは、レンズ、暗い箱、フィルムの3点があれば良いそうで、この手作りカメラも、針穴のレンズ、廃材の箱、フィルムユニットで構成されていて、ちゃんと撮れるのだそうです。

しかし、デジカメにはない不便さや難しさもたくさんあるとのこと。

・・・

プロのカメラマンは、被写体を見て「こういったものを撮りたい」という欲求があり、それに応えてくれるカメラを求めるものであり、不便なカメラは、なかなかプロのカメラマンには好まれないものです。

では、なぜこのような手作りカメラになったかと言うと。。。

デジカメが出る前は、フィルムカメラで撮影していました。モデルの女性などを撮影したりするのですが、1日で何千枚ものフィルムのゴミが出ます。キレイなものを撮る一方、ゴミであふれる状況があって、そのことに疑問を持ち始めました。そこで、写真家らしく、カメラを自作で作ろうと思い立ち、アルミ缶や廃材を使ったピンホールカメラを作りました。そして撮影して失敗したかと思った写真がたまたまうまく写った太陽だったのです。それから自宅の京都を歩きながら、太陽を撮影していました。

しかし、私の師匠はおっしゃりました。「そんな廃材のようなものでは、人は感動させられない」と。

愛着のある自作のカメラで太陽を撮り続けましたが、自信をなくし徐々に落ち込む時も増えていました。

そんなおり、あるアウトドアメーカーのカタログに掲載されている写真を見て、その方の講演会を聞く機会がありました。

リヤカーに生活道具を載せ、ある動物の保護活動のために移動している写真でした。

私はその講演会で、「なぜリアカーで移動するのですか、車で移動すればもっと効率よく保護が出来るのではないですか?」と聞きました。

すると、講師のリッジウェイ氏(そのアウトドアメーカーの副社長)は「なぜそんなに効率を求めるのか。効率を求める必要はないのでは」と返されました。

その言葉に私は、ずっとカメラで効率を求めて来たのかとドキリとしました。

また彼からは「あなたは、どんな活動をしていますか」と問われました。

私はドキドキしながら、「太陽の写真を撮っています」と、これまで撮った写真を見せたところ、彼は「ファンタスティック!!」と最高の言葉を返してくれました。

そのことで、私は自信を取り戻し、再び太陽を撮るようになったのです。

彼との出会いがなかったら、今の私はいなかったかもしれません。

今、私は企業と共に小学校の体操服をリサイクルする活動もしています。

ある時、太陽を撮っている私の新聞記事を見た、小学校時分の担任の先生から、廃材を利用したカメラや写真について話をして欲しいと依頼がありました。

子ども達に環境について話をしていると、服のラベルを見てリサイクル衣料かどうか確かめることになりました。

そこである子どもが「永遠に捨てない服が着たい!」「おこづかいを貯めて、捨てなくて良い服を買いたい」と話しました。

その言葉に感動して、体操服のリサイクル活動を始めたのです。

ここでも、先生や子ども達との出会いから、活動が生まれました。

そのように、人との出会いから全てが始まったと感じています。

・・・

お話の後、岡部さんを中心に参加者同士が顔を見て、お茶を飲みながら質問や感想などをお話ししました。

参加者の方には、ピンホールカメラで写真を撮っておられる方や、今回の企画展で出展しておられる方などもおられ、ピンホールカメラのおもしろさや太陽の恵みの大切さなど、いろいろな話題が話されました。

その後は、会場に移動して、岡部さんの写真を見ながらのおしゃべり。

会場には、9枚の太陽が展示してあります。

9秒間の太陽からのエネルギーで、全世界で人間が使うエネルギーに相当するそうです。

岡部さんが、太陽の写真を撮るには、1秒間レンズを開けるそうです。

1秒間の太陽×9枚の写真=全世界で使われるエネルギーとなります。

人との出会いから、表現や環境のことへとつながって、今いきいきと話し写真を撮っておられる岡部さんでした。

皆さんもぜひ探検の殿堂で、岡部さんの写真や、他作家さんの太陽の作品をご覧ください。

西堀榮三郎記念 探検の殿堂のHPはこちら

http://tanken-n.com/

企画展「燦SUN 未来へ続く生命の輝き」は、1/11(土)~3/30(日)までです。

探検の殿堂と言えば、南極。

南極と言えばタロ、ジロにも会えます。(噛みませんよ。)

いつも自然のことばかりですが、今日はアートな世界のお話です。

1/11(土)、東近江市の「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」で行われましたミュージアムカフェ「"sunQ” レンズのないカメラで撮る、美なる太陽」に参加してきました。

これは、探検の殿堂の企画展「燦SUN 未来へ続く生命の輝き」の企画展関連イベントとして実施されたものです。

普段アートと触れる機会がない私ですので、ちょっと緊張してでしたが、お茶や紅茶、コーヒーなど飲みながら、お互い質問や感想をしゃべりながら気楽に参加できますと聞いて、リラックスして参加させていただきました。

今回の講師は、写真家の岡部達平さん。

高い壁いっぱいに大きく写真が映し出され、それを前にまずは岡部さんご自身のことや、なぜ自作のカメラで撮るようになったかなどをお話しくださいました。

・・・

京都住まいで、一年中歩きながら太陽を撮っています。ただ、きれいに撮れたなぁと思う日は、一年で10日くらい、太陽にも表情がありなかなか良い顔を見せてくれる時はありません。

太陽を撮っているカメラは、デジカメでもなく、アルミ缶に針で穴を開けて、廃材を組み立て、フィルムのユニットを引っ付けた自作のピンホールカメラです。

・・・

見せてもらった所、ねじや鉛筆の跡もついて、いかにも手作り感がたっぷり。こんなんで撮れるんかなぁと、写真素人の私は思うのですが、本来のカメラの仕組みとは、レンズ、暗い箱、フィルムの3点があれば良いそうで、この手作りカメラも、針穴のレンズ、廃材の箱、フィルムユニットで構成されていて、ちゃんと撮れるのだそうです。

しかし、デジカメにはない不便さや難しさもたくさんあるとのこと。

・・・

プロのカメラマンは、被写体を見て「こういったものを撮りたい」という欲求があり、それに応えてくれるカメラを求めるものであり、不便なカメラは、なかなかプロのカメラマンには好まれないものです。

では、なぜこのような手作りカメラになったかと言うと。。。

デジカメが出る前は、フィルムカメラで撮影していました。モデルの女性などを撮影したりするのですが、1日で何千枚ものフィルムのゴミが出ます。キレイなものを撮る一方、ゴミであふれる状況があって、そのことに疑問を持ち始めました。そこで、写真家らしく、カメラを自作で作ろうと思い立ち、アルミ缶や廃材を使ったピンホールカメラを作りました。そして撮影して失敗したかと思った写真がたまたまうまく写った太陽だったのです。それから自宅の京都を歩きながら、太陽を撮影していました。

しかし、私の師匠はおっしゃりました。「そんな廃材のようなものでは、人は感動させられない」と。

愛着のある自作のカメラで太陽を撮り続けましたが、自信をなくし徐々に落ち込む時も増えていました。

そんなおり、あるアウトドアメーカーのカタログに掲載されている写真を見て、その方の講演会を聞く機会がありました。

リヤカーに生活道具を載せ、ある動物の保護活動のために移動している写真でした。

私はその講演会で、「なぜリアカーで移動するのですか、車で移動すればもっと効率よく保護が出来るのではないですか?」と聞きました。

すると、講師のリッジウェイ氏(そのアウトドアメーカーの副社長)は「なぜそんなに効率を求めるのか。効率を求める必要はないのでは」と返されました。

その言葉に私は、ずっとカメラで効率を求めて来たのかとドキリとしました。

また彼からは「あなたは、どんな活動をしていますか」と問われました。

私はドキドキしながら、「太陽の写真を撮っています」と、これまで撮った写真を見せたところ、彼は「ファンタスティック!!」と最高の言葉を返してくれました。

そのことで、私は自信を取り戻し、再び太陽を撮るようになったのです。

彼との出会いがなかったら、今の私はいなかったかもしれません。

今、私は企業と共に小学校の体操服をリサイクルする活動もしています。

ある時、太陽を撮っている私の新聞記事を見た、小学校時分の担任の先生から、廃材を利用したカメラや写真について話をして欲しいと依頼がありました。

子ども達に環境について話をしていると、服のラベルを見てリサイクル衣料かどうか確かめることになりました。

そこである子どもが「永遠に捨てない服が着たい!」「おこづかいを貯めて、捨てなくて良い服を買いたい」と話しました。

その言葉に感動して、体操服のリサイクル活動を始めたのです。

ここでも、先生や子ども達との出会いから、活動が生まれました。

そのように、人との出会いから全てが始まったと感じています。

・・・

お話の後、岡部さんを中心に参加者同士が顔を見て、お茶を飲みながら質問や感想などをお話ししました。

参加者の方には、ピンホールカメラで写真を撮っておられる方や、今回の企画展で出展しておられる方などもおられ、ピンホールカメラのおもしろさや太陽の恵みの大切さなど、いろいろな話題が話されました。

その後は、会場に移動して、岡部さんの写真を見ながらのおしゃべり。

会場には、9枚の太陽が展示してあります。

9秒間の太陽からのエネルギーで、全世界で人間が使うエネルギーに相当するそうです。

岡部さんが、太陽の写真を撮るには、1秒間レンズを開けるそうです。

1秒間の太陽×9枚の写真=全世界で使われるエネルギーとなります。

人との出会いから、表現や環境のことへとつながって、今いきいきと話し写真を撮っておられる岡部さんでした。

皆さんもぜひ探検の殿堂で、岡部さんの写真や、他作家さんの太陽の作品をご覧ください。

西堀榮三郎記念 探検の殿堂のHPはこちら

http://tanken-n.com/

企画展「燦SUN 未来へ続く生命の輝き」は、1/11(土)~3/30(日)までです。

探検の殿堂と言えば、南極。

南極と言えばタロ、ジロにも会えます。(噛みませんよ。)

こどもエコクラブ壁新聞を展示してます!

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

本日から1/19(日)まで、琵琶湖博物館のアトリウムにて、「淡海こどもエコクラブ活動 壁新聞展」を行っています。

7つのこどもエコクラブさんが、壁新聞を出展してくださいましたので、紹介いたします。

まずは、多賀町のアストロクラブさんの「アストロ新聞」

12月にありました淡海こどもエコクラブ活動交流会でも発表をしてくださいました。

THINK GLOBALY, ACT LOCALY(地球規模に考え、足下から行動する) という言葉がありますが、こちらは宇宙を見て、地域の足下から行動しておられます。

次に、甲賀市の油日小学校さんの「地域の川にすむ魚たち」

こちらも交流会で発表してくださいました。発表だけでは分からなかった細かな活動の様子が壁新聞に表現されています。子ども達の一つ一つの手書きの紹介コメントが、とても良いです。

次は、大津市の子ども会ジュニアリーダーKIDSさんの「びわこエコ新聞」

交流会では大賞を取られました。高校生サポーターが壁新聞を持参されたので聞きますと、模造紙に表現したのは、かなり久しぶりとのこと。「手書きが大変やった」とお話しされていました。大人になると何でもパソコンにしてしまうので、手書きの良さを改めて感じてもらえたかな?

そして、瀬田北中学校科学部さんの「S.J.H 科学部通信出張版」

長年環境活動を行っておられる長沢川のデータなどをあげてくださっています。交流会ではじっくり見られなかった調査結果などを見ることができます。

こちらは、志津幼稚園エコ探検隊さんの「しぜんとなかよく しづっこエコ新聞」

交流会には参加されていませんが、壁新聞を提出してくださいました。

幼稚園や近くのロクハ公園、地域の里山で子ども達が楽しく活動してくださっているのを表現してくださっています。

それから、NPO子どもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブさんの「自然びびび新聞」

交流会では、ダンスと歌を披露しくださいましたが、子ども達の発見全部が「びびび」なんですね。ステージ発表での元気さと同様に、壁新聞にも元気がいっぱいです。

最後は、ホタルの学校さんです。

昨年9月の台風18号による千丈川への影響を調べたり、昨年度のホタルの出現状況データやグラフを詳細に表現しておられます。子ども達でこんなにすごいことができるのかと感心させられます。

全ての壁新聞がそれぞれの個性があり、さらに実際の活動はもっと面白いやろうなぁと興味が惹かれます。

提出いただいた壁新聞のうち、希望された壁新聞は、こどもエコクラブ全国事務局へ送付し、3月の東京での全国大会に向けて選考が行われます。

追加のお知らせ

+!+!+ こどもエコクラブ情報 +!+!+

2014年2/1(土)に、草津市さんが「第13回草津市こども環境会議」を実施されます。

草津市内の学校や幼稚園、保育園、こどもエコクラブやサポーターなどが一同に集まるイベントです。

淡海こどもエコクラブ交流会で活躍されたクラブも出展されるそうです。

環境学習センターからも出展しますよ。

詳しいことは、こちらのHPをご覧ください。

草津市環境課 第13回草津市こども環境会議

本日から1/19(日)まで、琵琶湖博物館のアトリウムにて、「淡海こどもエコクラブ活動 壁新聞展」を行っています。

7つのこどもエコクラブさんが、壁新聞を出展してくださいましたので、紹介いたします。

まずは、多賀町のアストロクラブさんの「アストロ新聞」

12月にありました淡海こどもエコクラブ活動交流会でも発表をしてくださいました。

THINK GLOBALY, ACT LOCALY(地球規模に考え、足下から行動する) という言葉がありますが、こちらは宇宙を見て、地域の足下から行動しておられます。

次に、甲賀市の油日小学校さんの「地域の川にすむ魚たち」

こちらも交流会で発表してくださいました。発表だけでは分からなかった細かな活動の様子が壁新聞に表現されています。子ども達の一つ一つの手書きの紹介コメントが、とても良いです。

次は、大津市の子ども会ジュニアリーダーKIDSさんの「びわこエコ新聞」

交流会では大賞を取られました。高校生サポーターが壁新聞を持参されたので聞きますと、模造紙に表現したのは、かなり久しぶりとのこと。「手書きが大変やった」とお話しされていました。大人になると何でもパソコンにしてしまうので、手書きの良さを改めて感じてもらえたかな?

そして、瀬田北中学校科学部さんの「S.J.H 科学部通信出張版」

長年環境活動を行っておられる長沢川のデータなどをあげてくださっています。交流会ではじっくり見られなかった調査結果などを見ることができます。

こちらは、志津幼稚園エコ探検隊さんの「しぜんとなかよく しづっこエコ新聞」

交流会には参加されていませんが、壁新聞を提出してくださいました。

幼稚園や近くのロクハ公園、地域の里山で子ども達が楽しく活動してくださっているのを表現してくださっています。

それから、NPO子どもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブさんの「自然びびび新聞」

交流会では、ダンスと歌を披露しくださいましたが、子ども達の発見全部が「びびび」なんですね。ステージ発表での元気さと同様に、壁新聞にも元気がいっぱいです。

最後は、ホタルの学校さんです。

昨年9月の台風18号による千丈川への影響を調べたり、昨年度のホタルの出現状況データやグラフを詳細に表現しておられます。子ども達でこんなにすごいことができるのかと感心させられます。

全ての壁新聞がそれぞれの個性があり、さらに実際の活動はもっと面白いやろうなぁと興味が惹かれます。

提出いただいた壁新聞のうち、希望された壁新聞は、こどもエコクラブ全国事務局へ送付し、3月の東京での全国大会に向けて選考が行われます。

追加のお知らせ

+!+!+ こどもエコクラブ情報 +!+!+

2014年2/1(土)に、草津市さんが「第13回草津市こども環境会議」を実施されます。

草津市内の学校や幼稚園、保育園、こどもエコクラブやサポーターなどが一同に集まるイベントです。

淡海こどもエコクラブ交流会で活躍されたクラブも出展されるそうです。

環境学習センターからも出展しますよ。

詳しいことは、こちらのHPをご覧ください。

草津市環境課 第13回草津市こども環境会議

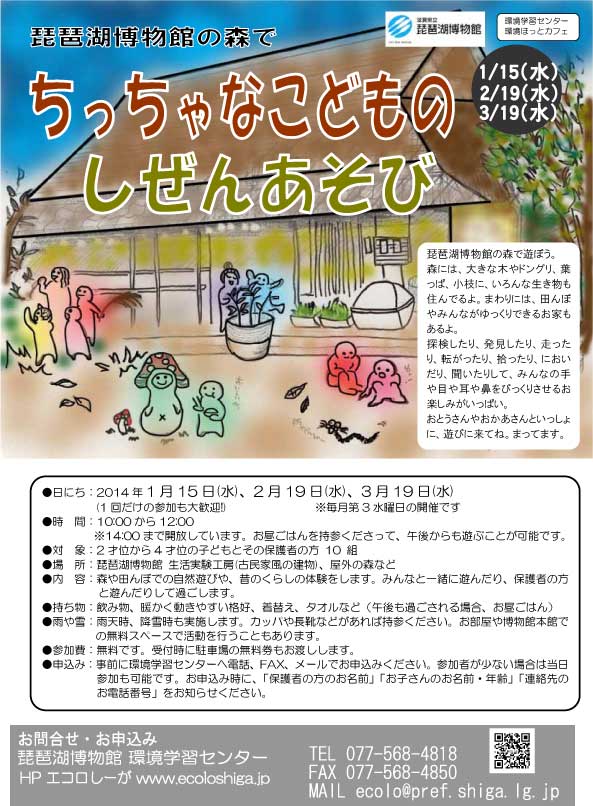

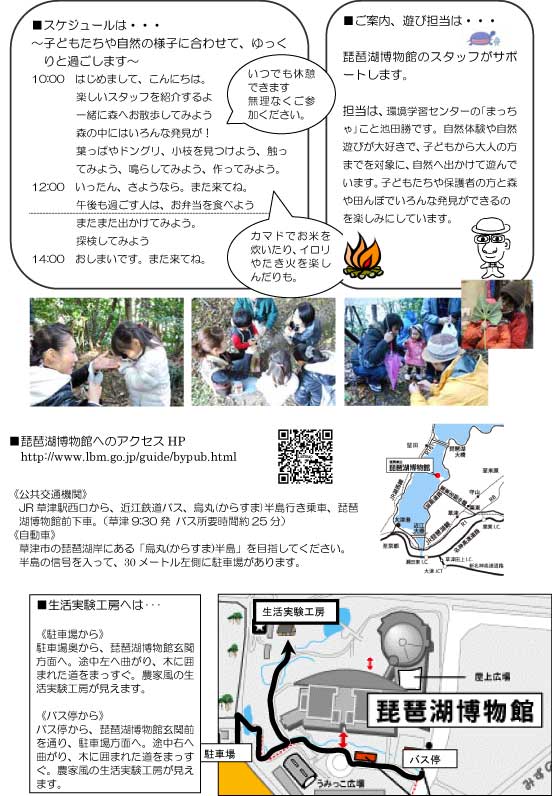

琵琶湖博物館の森で「ちっちゃなこどものしぜんあそび」

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

昨年の11月12月と実施してきました「ちっちゃなこどものしぜんあそび」

前回の様子はこちら

今年も1月2月3月にやりますよ!

寒い冬ですが、冬には冬の楽しさがいっぱいの森遊びを楽しみましょう!

農家風の建物”生活実験工房”では、カマドを使ってご飯を炊いたり、たき火や囲炉裏での火の体験も予定しています。冬ならではの暖かさを感じましょう!

●日にち:2014年1月15日(水)、2月19日(水)、3月19日(水)

●時 間:10:00から12:00

※14:00まで開放していますので、お昼ごはんを持参くださって、午後からも遊ぶことが可能です。

●対 象:2才位から4才位の子どもとその保護者 約10組

●場 所:琵琶湖博物館 生活実験工房(古民家風の建物)、屋外の森など

●申込み:事前に環境学習センターへ電話、FAX、メールでお申込みください。

参加者が少ない場合は当日参加も可能です。

お申込み時に、「保護者の方のお名前」「お子さんのお名前・年齢」「連絡先の電話番号」をお知らせください。

●内 容:森や田んぼでの自然遊びや、昔のくらしの体験をします。

みんなと一緒に遊んだり、保護者の方と遊んだりして過ごします。

●持ち物:飲み物、暖かく動きやすい格好、着替え、タオルなど (午後も過ごされる場合、お昼ごはん)

●雨や雪:雨天時、降雪時も実施します。カッパや長靴などがあれば持参ください。

お部屋や博物館本館での無料スペースで活動を行うこともあります。

●参加費:無料です。受付時に駐車場の無料券もお渡しします。

●お問合せ:琵琶湖博物館 環境学習センター

TEL 077-568-4818 FAX 077-568-4850

E-MAIL ecolo@pref.shiga.lg.jp

●チラシPDFファイルはエコロしーがへ

ちょっと遅くなりましたが、メルマガそよかぜ情報です

こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田です。

昨日琵琶湖博物館のある烏丸半島では、シクロクロスの大会が開催されていました。

早朝から、かっこいい自転車にまたがり、スリムなユニフォームジャージを着た選手がいっぱい!

烏丸半島の遊休地を活用して、コースをつくられ、コースを周回するレースです。

コースと言っても、まともな道はあまりなく、ガタガタ道が大半で、普通自転車では走らないような斜面もコースに設定されています!

それでもエリートの選手は、ガンガン立ち漕ぎで登り、急斜面もこけずに進んでおられました。

遅くなりましたが、年末に発行したメルマガの紹介です。(ぜひご登録ください。ご希望の方は、ecolo@pref.shiga.lg.jpへメールをどうぞ!いつも情報満載でお送りしていますよ!)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

滋賀の環境学習メールマガジン(2013.12.20発行)

そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」

発行:琵琶湖博物館 環境学習センター

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします

+------+

|もくじ+-----------------------------------------------------

+------+

1. ビワマス博士・桑原所長のコラム

2. 12月から2月の参加イベント

3. 博物館・講座、など

4. 助成金・募集、など

*-----------------------------------------------------------*

予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。

☆受賞ラッシュです!☆

先月、こどもエコクラブ活動を行っておられる「アイキッズ-エコアイディア

キッズびわ湖-」さんが「生物多様性アクション大賞2013」など全国大会で3つの

賞を受賞されたことをお知らせしましたが、さらに滋賀県内の方や団体が賞

を受けられました。おめでとうございます。

●山本悦子さん(滋賀県地球温暖化防止活動推進員)が平成25年度地球温暖化

防止活動環境大臣表彰(環境教育部門)を受賞されました

教材開発・実践活動(食から考える温暖化防止実践活動)

http://www.zenkoku-net.org/env_minister/

●せせらぎの郷さん(野洲市)が平成25年度田園自然再生活動コンクール(子ど

もと生きもの賞)を受賞されました

http://www.acres.or.jp/Acres/denen/html/contest.htm

●里山保全活動団体 遊林会さん(東近江市)が平成25年度ふれあいの森林づ

くり(国土緑化推進機構理事長賞)を受賞されました

http://www.green.or.jp/fukyu/aword/fureai/entry_773.php

滋賀の活動が全国でいくつも表彰され、日本の環境活動を引っ張ってくださっ

ています。

そよかぜでもコンクール等を紹介していますので、どんどん応募してみましょ

う。

続きを読む

なれ鮨オープン!アイキッズさん

新年、明けましておめでとうございます。

今年も琵琶湖博物館 環境学習センターをよろしくお願いします。

まっちゃこと、池田勝です。

昨年の巳年最後の記事はこどもエコクラブ活動をしておられる「たまてばやし」さんでした。

そして、新年午年最初の記事もこどもエコクラブ活動の紹介です。

アイキッズ~エコアイディアキッズびわ湖~さんです。

「昨年の夏に漬けた”なれ鮨”を開けるよ!」とお誘いいただきましたので、楠岡学芸員と一緒に1/5(日)草津のあおばな館へ行ってきました。

(先日開催しました淡海こどもエコクラブ活動交流会でも、ちょこっとお知らせしていたものです)

行きますと、ちょうど子ども達が樽からなれ鮨を取り上げているところでした。

このなれ鮨は、ニゴロブナのなれ鮨ではありません。

漬けられたのは、な、な、なんと・・・

肉の部類

・鹿(日野町産)

・豚(日野町産)

・牛(近江牛)

・猪(日野町産)

・近江地鶏

魚の部類

・コイ(守山で捕られたもの)

・ブラックバス(守山で捕られたもの)

・ギンブナ(守山で捕られたもの。今回は開けずに来年まで漬けておくとのこと)

・カマツカ

・ワカサギ

・オイカワ

の11種類です。

アイキッズのサポーターの皆さんも大活躍。当日は、ZTVさんも取材に来られていました。

子ども達はさらに、滋賀の食「いもつぶし」を作りました。

炊いたご飯に里芋を入れて、つぶしてお餅状にして焼いて、お味噌を塗ります。

私は初めて知って、今回頂いたのですが、里芋をサツマイモにしたり、残りご飯でつくる滋賀の味だそうです。

湖東や湖南、県内各地で作られているそうです。

それぞれを食べやすい大きさに切り、この後子ども達が皆さんに1つ1つ振る舞ってくれました。

全てのなれ鮨が並びますと、こんな様子です。

どうでしょう。うまそうでしょう!味を予想して、口の中が唾でいっぱいです。

なれ鮨、いもつぶし、七草粥のメニューでした。

で、肝心の味です。(私個人的な感想ですので、あしからず)

・鹿 : 食べやすい。うまいです。鹿っぽさ(臭み)はありません。

・豚 : あっさりしています。豚のうまみは少ない感じ。酸っぱさがあったかも。

・近江牛 : 噛むと牛のうまみが出てきます。美味しいです。

・猪 : 獣臭さはありません。美味しいです。

・近江地鶏 : あっさりしています。鶏の味は少ないです。

・コイ : フナ鮨同様美味しいです。慣れ親しんだなれ鮨のうま味が味わえます。

・ブラックバス : 臭みがありましたが、予想ほどではなく、食べられます。

・カマツカ : 臭みがありました。噛むとうま味が出てきます。

他の方ともお話していたのですが、元々のうま味や味がしっかりしている食材ほど、なれ鮨にしても美味しいのではないかと思われます。

会場の人気は、鹿、近江牛でした。私個人としては、コイです。

一方子ども達の方は、なかなか食べられなかったようですが、ブラックバスが良いという子どもや、近江牛は食べた!という子どももいました。

子ども達も、大きくなると食べられるようになるかな。そのときに、今回の活動を思い出してくれるといいなぁ。

そして、いろんな食材でなれ鮨をつくるようになって欲しいです。

毎年、こだわりのテーマで活動しておられるアイキッズさん。

サポーターの皆さんのご尽力だけでなく、魚を捕られた漁師さんや、地鶏を提供してくださった方、食のアドバイスをくださる堀越先生、活動をサポートする川嶋先生など多くの方々によって支えられて、すばらしい活動をしておられます。

来年度も、滋賀や日本の代表となる活動を期待しています!

今年も琵琶湖博物館 環境学習センターをよろしくお願いします。

まっちゃこと、池田勝です。

昨年の巳年最後の記事はこどもエコクラブ活動をしておられる「たまてばやし」さんでした。

そして、新年午年最初の記事もこどもエコクラブ活動の紹介です。

アイキッズ~エコアイディアキッズびわ湖~さんです。

「昨年の夏に漬けた”なれ鮨”を開けるよ!」とお誘いいただきましたので、楠岡学芸員と一緒に1/5(日)草津のあおばな館へ行ってきました。

(先日開催しました淡海こどもエコクラブ活動交流会でも、ちょこっとお知らせしていたものです)

行きますと、ちょうど子ども達が樽からなれ鮨を取り上げているところでした。

このなれ鮨は、ニゴロブナのなれ鮨ではありません。

漬けられたのは、な、な、なんと・・・

肉の部類

・鹿(日野町産)

・豚(日野町産)

・牛(近江牛)

・猪(日野町産)

・近江地鶏

魚の部類

・コイ(守山で捕られたもの)

・ブラックバス(守山で捕られたもの)

・ギンブナ(守山で捕られたもの。今回は開けずに来年まで漬けておくとのこと)

・カマツカ

・ワカサギ

・オイカワ

の11種類です。

アイキッズのサポーターの皆さんも大活躍。当日は、ZTVさんも取材に来られていました。

子ども達はさらに、滋賀の食「いもつぶし」を作りました。

炊いたご飯に里芋を入れて、つぶしてお餅状にして焼いて、お味噌を塗ります。

私は初めて知って、今回頂いたのですが、里芋をサツマイモにしたり、残りご飯でつくる滋賀の味だそうです。

湖東や湖南、県内各地で作られているそうです。

それぞれを食べやすい大きさに切り、この後子ども達が皆さんに1つ1つ振る舞ってくれました。

全てのなれ鮨が並びますと、こんな様子です。

どうでしょう。うまそうでしょう!味を予想して、口の中が唾でいっぱいです。

なれ鮨、いもつぶし、七草粥のメニューでした。

で、肝心の味です。(私個人的な感想ですので、あしからず)

・鹿 : 食べやすい。うまいです。鹿っぽさ(臭み)はありません。

・豚 : あっさりしています。豚のうまみは少ない感じ。酸っぱさがあったかも。

・近江牛 : 噛むと牛のうまみが出てきます。美味しいです。

・猪 : 獣臭さはありません。美味しいです。

・近江地鶏 : あっさりしています。鶏の味は少ないです。

・コイ : フナ鮨同様美味しいです。慣れ親しんだなれ鮨のうま味が味わえます。

・ブラックバス : 臭みがありましたが、予想ほどではなく、食べられます。

・カマツカ : 臭みがありました。噛むとうま味が出てきます。

他の方ともお話していたのですが、元々のうま味や味がしっかりしている食材ほど、なれ鮨にしても美味しいのではないかと思われます。

会場の人気は、鹿、近江牛でした。私個人としては、コイです。

一方子ども達の方は、なかなか食べられなかったようですが、ブラックバスが良いという子どもや、近江牛は食べた!という子どももいました。

子ども達も、大きくなると食べられるようになるかな。そのときに、今回の活動を思い出してくれるといいなぁ。

そして、いろんな食材でなれ鮨をつくるようになって欲しいです。

毎年、こだわりのテーマで活動しておられるアイキッズさん。

サポーターの皆さんのご尽力だけでなく、魚を捕られた漁師さんや、地鶏を提供してくださった方、食のアドバイスをくださる堀越先生、活動をサポートする川嶋先生など多くの方々によって支えられて、すばらしい活動をしておられます。

来年度も、滋賀や日本の代表となる活動を期待しています!